La guerra de las Comunidades de Castilla fue el levantamiento armado de los denominados comuneros, acaecido en la Corona de Castilla desde el año 1520 hasta 1522, es decir, a comienzos del reinado de Carlos I. Las ciudades protagonistas fueron las del interior de la Meseta Central, situándose a la cabeza del alzamiento las de Segovia, Toledo y Valladolid. Su carácter ha sido objeto de agitado debate historiográfico, con posturas y enfoques contradictorios. Así, algunos estudiosos califican la guerra de las Comunidades como una revuelta antiseñorial; otros, como una de las primeras revoluciones burguesas de la Era Moderna, y otra postura defiende que se trató más bien de un movimiento antifiscal y particularista, de índole medievalizante.

El levantamiento se produjo en un momento de inestabilidad política de la Corona de Castilla, que se arrastraba desde la muerte de Isabel la Católica en 1504. En octubre de 1517, el rey Carlos I llegó a Asturias proveniente de Flandes, donde se había autoproclamado rey de sus posesiones hispánicas en 1516. A las Cortes de Valladolid de 1518 llegó sin saber hablar apenas castellano y trayendo consigo un gran número de nobles y clérigos flamencos como Corte, lo que produjo recelos entre las élites sociales castellanas, que sintieron que su advenimiento les acarrearía una pérdida de poder y estatus social (la situación era inédita históricamente). Este descontento fue transmitiéndose a las capas populares y, como primera protesta pública, aparecieron pasquines en las iglesias donde podía leerse:

Tú, tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres al sufrir que un tan noble reino como eres, sea gobernado por quienes no te tienen amor.

Las demandas fiscales, coincidentes con la salida del rey para la elección imperial en Alemania (Cortes de Santiago y La Coruña de 1520), produjeron una serie de revueltas urbanas que se coordinaron e institucionalizaron, encontrando un candidato alternativo a la corona en la «reina propietaria de Castilla», la madre de Carlos, Juana, cuya incapacidad o locura podía ser objeto de revisión, aunque la propia Juana, de hecho, no colaborara. Tras prácticamente un año de rebelión, se habían reorganizado los partidarios del emperador (particularmente la alta nobleza y los territorios periféricos castellanos, como los reinos Andaluces y el Reino de Granada) y las tropas imperiales asestaron un golpe casi definitivo a las comuneras en la batalla de Villalar el 23 de abril de 1521. Allí mismo, al día siguiente, se decapitó a los líderes comuneros: Padilla, Bravo y Maldonado. El Ejército comunero quedaba descompuesto. Solamente Toledo mantuvo viva su rebeldía, hasta su rendición definitiva en febrero de 1522.

Las Comunidades han sido siempre motivo de atento estudio histórico, y su significado a veces ha sido mitificado y utilizado políticamente, en particular a partir de la visita de el Empecinado a Villalar el 23 de abril de 1821, con motivo del tercer centenario de la derrota, tal como era sentida por los liberales. Pintores como Antonio Gisbert retrataron a los comuneros en algunas de sus obras, y se firmaron documentos como el Pacto Federal Castellano, con claras referencias a las Comunidades. Los intelectuales conservadores o reaccionarios adoptaron interpretaciones mucho más favorables a la postura imperial y críticas hacia los comuneros. A partir de la segunda mitad del siglo xx se revitalizaron los estudios históricos haciendo uso de una metodología renovada.

Más recientemente, en el plano político, desde principios de la Transición, se comenzó a conmemorar la derrota cada 23 de abril, alcanzando finalmente, con la conformación de Castilla y León como autonomía, el estatus de día de la comunidad. Asimismo, su utilización como elemento simbólico está muy presente en los movimientos castellanistas y regionalistas castellanos. Ha tenido una notable difusión popular mediante el poema épico Los comuneros, de Luis López Álvarez, musicalizado por el Nuevo Mester de Juglaría.

Motivos del levantamiento

La situación que llevó en 1520 a la guerra de las Comunidades, se había ido gestando en los años previos a su estallido. El siglo XV, en su segunda mitad, había supuesto una etapa de profundos cambios políticos, sociales y económicos. El equilibrio alcanzado con el reinado de los Reyes Católicos se rompe al llegar el siglo XVI. Este comenzó con una serie de malas cosechas y epidemias, que junto a la presión tributaria y fiscal provocó el descontento entre la población, colocándose la situación al borde de la revuelta. La zona que más sufre en este contexto es la zona central, en contrapeso con la periférica, que apaciguaba sus males con los beneficios del comercio. Burgos y Andalucía representaban esa zona periférica y comercial respecto a la Meseta Central, con Valladolid y Toledo a la cabeza.

No solo las malas cosechas provocaron el descontento, sino que a este se unieron las protestas de los comerciantes del interior ante el monopolio ejercido por los mercaderes burgaleses en el comercio de la lana. Esta situación caldeó el ambiente en los núcleos gremiales de ciudades como Segovia y Cuenca. Ante esta situación, todas las partes implicadas se volvieron hacia el Estado para que ejerciera el papel de árbitro, pero también este se encontraba sumido en una grave crisis, que se hizo cada vez más grande con los sucesivos gobiernos de Felipe el Hermoso, Cisneros y Fernando el Católico. La teórica heredera, Juana, se encontraba en estado de incapacidad, por lo que la línea dinástica llevó hasta Carlos de Habsburgo, hijo de Juana, y que nunca antes había pisado Castilla. Educado en Flandes, no conocía el castellano e ignoraba la situación de sus posesiones hispanas, por lo que la población acogió con escepticismo la llegada del nuevo rey, pero a la vez con ansia de estabilidad y continuidad, cosa de la que Castilla no disfrutaba desde la muerte de Isabel la Católica en 1504. Tras la llegada del nuevo rey a finales de 1517, su corte flamenca comenzó a ocupar los puestos de poder castellanos, siendo el nombramiento más escandaloso el de Guillermo de Croy, un joven de tan solo 20 años, como arzobispo de Toledo sucediendo al Cardenal Cisneros. Seis meses más tarde, en las Cortes de Valladolid, el descontento ya estaba presente en todos los sectores, llegando incluso algunos frailes a predicar denunciando abiertamente a la Corte, a los flamencos y la pasividad de la nobleza. En estas circunstancias, en 1519 se abrió el proceso de elección para el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que finalmente y por unanimidad recayó en favor de Carlos I, nieto del difunto Maximiliano. Este nombramiento fue aceptado por el monarca castellano, que decidió partir rumbo a Alemania para tomar posesión como emperador. El concejo de Toledo se situó al frente de las ciudades que protestaban contra la elección imperial, cuestionando el papel que Castilla debería desempeñar en este nuevo marco político y los gastos que acarrearía a corto plazo, dada la posibilidad de que la Corona se convirtiera en una mera dependencia imperial.

El 12 de febrero de 1520 Carlos I decidió convocar las Cortes en Santiago de Compostela con el objetivo de obtener un nuevo servicio que le permitiese sufragar los gastos de su viaje a Alemania. A pesar de las presiones de los corregidores y de la Corte real, la mayoría de las ciudades se atuvieron al programa reivindicativo de los frailes de Salamanca, que defendía la independencia nacional en contra del Imperio, y decidieron enviar a sus procuradores con poderes para no votar el servicio. Ante esta corriente de hostilidad, el rey decidió suspender las Cortes el 4 de abril y convocarlas de nuevo el 22 de abril, pero en La Coruña. Allí obtuvo el impuesto extraordinario y el 20 de mayo se embarcó con rumbo al Sacro Imperio, no sin antes dejar como regente de las posesiones hispánicas al flamenco Adriano de Utrecht.

Toledo se alza

Ya desde el mes de abril de 1520, Toledo se negaba a acatar el poder real, estallando la situación de forma definitiva cuando el rey convocó a los regidores de la ciudad para que se presentaran en Santiago de Compostela. La orden llegó a Toledo el 15 de abril, y un día después, cuando los regidores con Juan de Padilla a la cabeza se disponían a partir, una gran multitud se opuso a su partida y se apoderó del gobierno local. Comenzó entonces a denominarse a la insurrección como Comunidad y los predicadores arengaban a los toledanos a unirse contra el poder flamenco. De esta forma, los toledanos comenzaron a ocupar todos los poderes locales, expulsando al corregidor del Alcázar el 31 de mayo. Tras la marcha del Monarca hacia Alemania, los disturbios se multiplicaron por las ciudades de la Meseta, especialmente tras la llegada de los procuradores que votaron afirmativamente al servicio que reclamaba el rey, siendo Segovia el lugar donde se produjeron los primeros incidentes y los más violentos, donde el 29 y el 30 de mayo los segovianos ajusticiaron a dos funcionarios y al procurador Rodrigo de Tordesillas que concedió el servicio en nombre de la ciudad. Destacaron también por incidentes de similar magnitud ciudades como Burgos y Guadalajara, mientras que otras como León, Zamora y Ávila sufrieron altercados menores. Por el contrario, no se registraron incidentes en Valladolid, principalmente por la presencia en la ciudad del cardenal Adriano y del Consejo Real.

Propuestas al resto de ciudades

Ante el descontento generalizado, el 8 de junio, Toledo propuso a las ciudades con voz y voto en Cortes la celebración de una reunión urgente con cinco objetivos:7

-

-

- 1. Anular el servicio votado en La Coruña.

- 2. Volver al sistema de los encabezamientos para cobrar los impuestos.

- 3. Reservar los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos a los castellanos.

- 4. Prohibir la salida de dinero del reino.

- 5. Designar a un castellano para dirigir el reino en ausencia del rey.

Reacciones a las propuestas

Localización del movimiento comunero sobre el territorio de la Corona de Castilla. En morado, las ciudades pertenecientes al bando comunero; en verde, aparecen las que se mantuvieron leales al rey. Las ciudades que estuvieron presentes en ambos bandos aparecen en ambos colores.

Estas reivindicaciones calaron en la sociedad castellana, especialmente las dos primeras, que se unían a las denuncias por la manera en que el rey había obtenido el trono del Imperio, mediante sobornos a los príncipes electores. Ante esta situación, el reino comenzó a alimentar la idea de sustituir la figura del rey, tomando la iniciativa Toledo, que defendía metas mayores, como convertir a las ciudades castellanas en ciudades libres, similar a lo que ya ocurría con Génova y otros territorios italianos. Por el reino ya circulaba la idea de destronar a Carlos I y el acudir a Tordesillas para devolver a la reina Juana todos sus privilegios e importancia. Con estas ideas, la situación pasaba de ser una protesta contra la presión fiscal a tomar el perfil de una auténtica revolución, teniendo Castilla perfecto conocimiento de la situación y acogiendo con bastantes reservas las propuestas que realizó Toledo.

Así pues, los comuneros se hicieron fuertes en el centro de la Meseta, y en otros núcleos, como Murcia, más alejada de la Meseta. Sin embargo, no hubo intentos de rebelión en otros lugares, como Galicia o el País Vasco. Los rebeldes buscaron expandir las ideas revolucionarias al resto del reino, pero su radio de acción se debilitaba a medida que se alejaba de las dos Castillas. Así, hubo intentos de llevar la revuelta a Andalucía y el País Vasco, pero no fructificaron. Los máximos logros conseguidos por los rebeldes fueron la instauración de una Comunidad en Plasencia, pero esta se veía mermada por la cercanía de núcleos realistas cercanos, como Ciudad Rodrigo o Cáceres; en Jaén, Úbeda y Baeza, únicas presentes en Andalucía, pero que con el tiempo pasaron al bando realista; y Murcia, que se encontraba bajo constante amenaza por parte de las ciudades realistas e influida por las Germanías presentes en el vecino Reino de Valencia.

La llama se extiende por toda Castilla

Localización del movimiento comunero sobre el territorio de la Corona de Castilla. En morado, las ciudades pertenecientes al bando comunero; en verde, aparecen las que se mantuvieron leales al rey. Las ciudades que estuvieron presentes en ambos bandos aparecen en ambos colores.

La Junta de Ávila

La Junta que reclamaba Toledo con las ciudades con derecho a voto terminó reuniéndose en el mes de agosto, en Ávila, pero solamente con cuatro ciudades presentes: Toledo, Segovia, Salamanca y Toro. Fue redactada la conocida como «Ley Perpetua del Reino de Castilla ó Constitución de Ávila»; primer proyecto, en España, de constitución política que nunca llegaría a ser firmada por la reina Juana.

Asedio de Segovia

Segovia, ciudad donde se libró el primer gran enfrentamiento entre Comuneros y Realistas.

Tras este decepcionante resultado, la situación dio un vuelco cuando el 10 de junio el alcalde Rodrigo Ronquillo recibió la orden de investigar el reciente asesinato del procurador segoviano, pero en vez de eso, se dedicó a amenazar a los segovianos y a tratar de aislar a la ciudad impidiendo su aprovisionamiento. Ante esta situación, la población cerró filas en torno a la Comunidad y a su cabeza, Juan Bravo. La resistencia segoviana provocó que Ronquillo decidiera enviar al mayor número posible de soldados a pie y a caballo. Segovia entonces se echó en brazos de las ciudades castellanas, reclamando que acudieran en su auxilio y atendiendo su petición las ciudades de Toledo y Madrid, con el envío de milicias capitaneadas por Juan de Padilla y Juan de Zapata, sellándose la primera gran confrontación entre las fuerzas partidarias del rey y las rebeldes.

Incendio de Medina del Campo

Ante esta situación, Adriano de Utrecht se planteó la posibilidad de utilizar la artillería real localizada en Medina del Campo, haciéndola definitiva al recibir la información de la aproximación de la milicia de Padilla a Segovia. Adriano ordenó entonces a Antonio de Fonseca apoderarse de la artillería, presentándose este el 21 de agosto en Medina para acometer lo ordenado, pero al tratar de realizarlo, se encontró con una fuerte resistencia de la población, que interpretaba que la artillería iba a utilizarse contra Segovia. Como medida de distracción, Antonio de Fonseca ordenó provocar un pequeño incendio para intentar dispersar a los medinenses, pero no surtió efecto y finalmente hubo de retirarse junto a sus tropas. El incendio de Medina del Campo provocó la destrucción de una parte importante de la villa y el levantamiento de toda Castilla, especialmente de ciudades que hasta ahora se habían mantenido al margen, como Valladolid. El establecimiento de la Comunidad en Valladolid provocó que el núcleo más importante de la meseta se declarara en rebeldía, trastocando la situación y provocando que el Cardenal Adriano tratara de tomar el control de la situación por todos los medios. El nuevo panorama produjo nuevas adhesiones a la Junta de Ávila, en medio de una situación de indignación y descrédito hacia el Consejo Real.

La Junta de Tordesillas

Así pues, el ejército comunero integrado por las milicias de Toledo, Madrid y Segovia, en su ruta hacia Tordesillas, se encontraba en los alrededores de Martín Muñoz de las Posadas el día en que Fonseca incendiaba Medina, llegando a la villa de las ferias el 24 de agosto, para tomar posesión de la artillería que días atrás había sido negada a las tropas de Fonseca. El 29 de agosto el ejército arribó finalmente a Tordesillas, entrevistándose con la reina Juana e informándola de la situación del reino junto a los propósitos de la Junta de Ávila, y declarando la reina que la Junta se situara a su servicio. De esta forma, la Junta se trasladó de Ávila a Tordesillas y se invitó a las ciudades que todavía no habían enviado a sus procuradores a hacerlo, estando a finales de septiembre un total de catorce ciudades representadas en la Junta de Tordesillas: Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Zamora, Toro, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Murcia y Madrid. Solamente no acudieron las cuatro ciudades andaluzas: Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén. Se delimitó entonces el área del movimiento comunero, en torno a la Meseta Central, y ya que la mayor parte del reino estaba representado en Tordesillas, la Junta pasó a denominarse como Cortes y Junta general del reino.

Entrevista con la reina Juana

A fecha de 24 de septiembre, los procuradores se entrevistaron con la reina y expusieron los fines de la Junta: proclamar la soberanía de la reina Juana y devolver la estabilidad perdida al reino. El día siguiente, 25 de septiembre, la Junta realizó una declaración comprometiéndose a utilizar las armas si esto fuera necesario y a auxiliar a cualquier ciudad que estuviera amenazada. El 26 de septiembre la Junta de Tordesillas decidió asumir ella misma la tarea de gobierno, desacreditando al Consejo Real y prendiendo, el 30 de septiembre, a sus últimos miembros que quedaban en Valladolid, dirigidos por Pedro Girón. En ese momento culminó el proceso y se instauró el gobierno revolucionario, ya que la Junta tenía vía libre por la inoperancia del Consejo Real.

Los levantamientos

Revueltas en señoríos

La expansión de la rebelión comunera provocó la acusación de complicidad con los abusos reales extendida a todo el funcionariado castellano. La protesta comunera había nacido como queja ante excesos cometidos por la alta administración, pero pronto surgieron nuevas reivindicaciones ante otro tipo de perjuicios. Así ocurrió en Dueñas, cuando en la noche del 1 de septiembre de 1520 se sublevaron contra su señor los vasallos del conde de Buendía. A este levantamiento le siguieron otros de similar carácter antiseñorial. La Santa Junta se vio entonces obligada a tomar una posición: defender a los sublevados o a sus señores. En vista de que muchos de estos reclutaban hombres por su cuenta para garantizar su seguridad y tomar la justicia por su mano, la Junta decide apoyar dichas revueltas. La dinámica del levantamiento entró entonces en una nueva dimensión que podría comprometer la situación del régimen señorial en su conjunto, lo que provocó el alejamiento de la causa comunera de aristócratas y señores.

Respuesta de Carlos I

Ante la nueva situación, Carlos I, mediante el Cardenal Adriano, decidió emprender nuevas iniciativas políticas, como la de anular el servicio concedido en las Cortes de La Coruña-Santiago y nombrar dos nuevos gobernadores: el Condestable de Castilla, Íñigo de Velasco, y el Almirante de Castilla, Fadrique Enríquez. Además, Adriano consiguió acercar posturas con los nobles, a fin de convencerlos de que sus intereses y los del rey eran los mismos. Así pues, el Consejo Real se estableció en el feudo del Almirante, Medina de Rioseco, lo que permitió al consejo acercarse hacia las ciudades escépticas para tratar de acercarlas al bando realista, además de representar una amenaza hacia las ciudades sublevadas, ya que el ejército del Consejo Real estaba en formación.

Crisis en ambos bandos

Las primeras derrotas políticas de los comuneros llegaron en octubre de 1520, al conseguir instalarse los miembros del Consejo Real con total facilidad en Medina de Rioseco, con la capacidad de actuación bajo la protección del Almirante de Castilla, Fadrique Enríquez de Velasco, señor de la villa. De igual manera, las esperanzas que se habían depositado sobre la reina Juana no fructificaron, ya que esta se negaba a sellar algún compromiso o a plasmar su firma a modo de regente.

A su vez, comenzaban a oírse voces discordantes dentro del propio bando, especialmente la de Burgos, que insistía en dar marcha atrás. La postura de esta ciudad pronto llegó a oídos del Condestable de Castilla, que bajo órdenes del rey procedió a entrar en la ciudad el 1 de noviembre, concediendo todo lo que se le reclamaba para desligar a Burgos de la Junta.

Tras este suceso, el Consejo Real esperaba que otras ciudades imitaran a Burgos y abandonaran el bando comunero. El esperado cambio de bando estuvo a punto de producirse en Valladolid, pero los partidarios del rey fueron finalmente apartados de la vida política de la ciudad y esta se mantuvo en rebeldía por la decidida actuación de sus procuradores Alonso de Vera y Alonso de Saravia.

En noviembre de 1520, el Almirante de Castilla comenzó una campaña para intentar convencer a los comuneros de su derrota y que no había más remedio que entregar las armas y evitar una represión armada. Bajo esta actitud, se escondía una gran carencia de fondos en el bando real, que terminó subsanándose con la ayuda financiera venida desde Portugal y el retorno de la confianza perdida por parte de los banqueros castellanos, que vieron buenos indicios en el cambio de bando de Burgos.

Soluciones a la crisis

Durante octubre y noviembre de 1520, ambos bandos se dedicaron activamente a recaudar fondos, reclutar soldados y organizar a sus tropas. El poder real superó la rebelión gracias al apoyo de la nobleza, de los grandes comerciantes castellanos, en un plano en el que la situación comenzaba a adquirir tintes militares. Los comuneros organizaban sus milicias en las principales urbes con el objetivo de asegurar el éxito de la rebelión en la ciudad y sus alrededores, sufragando los gastos con el dinero recaudado en impuestos y en imposiciones

La Batalla de Tordesillas

Consultar artículo completo de la Batalla de Tordesillas.

Reorganización comunera

Tras la derrota de Tordesillas, los comuneros comenzaron a reagruparse en Valladolid, donde se estableció la Junta, pasando la ciudad del Pisuerga a ser la tercera capital del movimiento, tras Ávila y Tordesillas.

Así pues, el 15 de diciembre, la Junta ya se encontraba de nuevo activa en Valladolid, con doce de los catorce procuradores originales. Solamente faltaron los de Soria y Guadalajara. La situación del ejército era similar, con un gran número de deserciones en las tropas emplazadas en Valladolid y Villalpando, lo que obligó a intensificar el reclutamiento en las ciudades rebeldes, especialmente en Toledo, Salamanca y la propia Valladolid. Con estos nuevos reclutamientos, el aparato militar rebelde estaba reconstruido, y la moral reforzada, gracias a la presencia de Padilla en Valladolid. Con la llegada de 1521, los comuneros parecían ya dispuestos a una guerra total, pese a las voces discordantes dentro del propio movimiento. Por un lado había quienes proponían buscar una solución pacífica, y por otro quienes eran partidarios de continuar la lucha armada; a su vez divididos entre seguir dos tácticas: ocupar Simancas y Torrelobatón (propuesta menos ambiciosa y defendida por Pedro Laso de la Vega); o poner cerco a Burgos (grupo encabezado por Padilla). La Junta decidió seguir ambas iniciativas, tanto la pacifista como la belicista, y terminó fracasando en ambas.

Las Iniciativas militares

Hostigamiento a Tierra de Campos

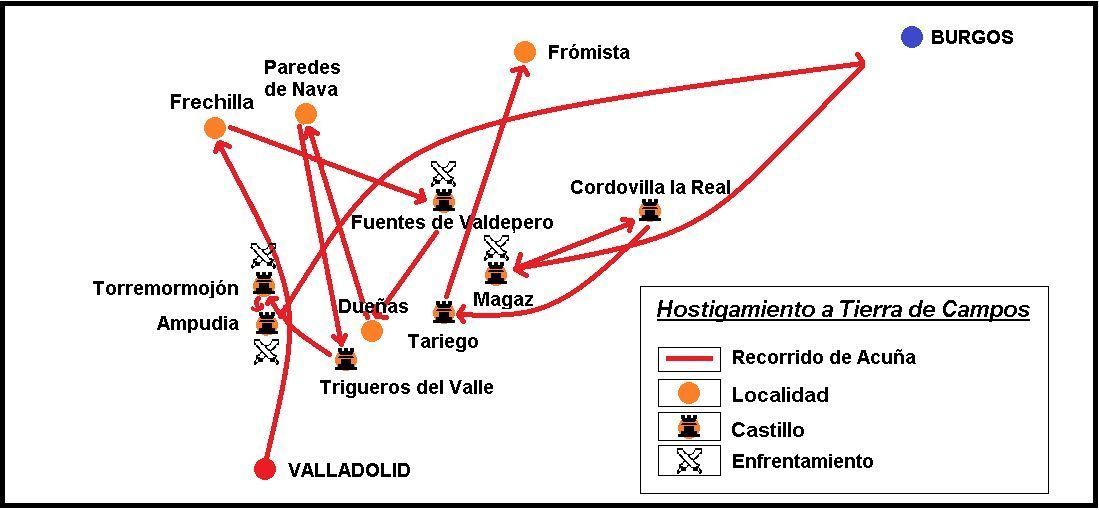

En el plano bélico, el ejército rebelde comenzó a desarrollar una serie de operaciones dirigidas por Antonio de Acuña, obispo de Zamora. Este había recibido órdenes de la Junta el día 23 de diciembre de intentar despertar la rebelión en la zona de Palencia. Su tarea consistía básicamente en expulsar a los realistas, recaudar impuestos en nombre de la Junta y nombrar una administración afín a la causa comunera. Realizó una serie de incursiones en la zona de Dueñas, recaudando más de 4000 ducados y exaltando a la población. Retornó a Valladolid a comienzos de 1521 para regresar a Dueñas el 10 de enero, dando comienzo a una gran ofensiva contra los señoríos de Tierra de Campos, dejando las posesiones de los señores totalmente devastadas.

Hostigamiento a Burgos

A mediados de enero, Pedro López de Ayala, conde de Salvatierra, adherido al movimiento comunero, había organizado un ejército de unos dos mil hombres y se dirigía hacia Medina de Pomar y Frías, buscando el levantamiento de las Merindades, tierra del Condestable de Castilla.

Mientras tanto, Burgos, que llevaba ya dos meses fiel al bando real, aguardaba el cumplimiento de las promesas realizadas por el cardenal Adriano, lo que había provocado el descontento y la incertidumbre en la ciudad. Ayala y Acuña, conscientes de esta situación, decidieron cercar Burgos, el primero por el norte y el segundo por el sur, buscando el levantamiento de los comuneros burgaleses.

Reacción realista

Por parte del rey, Carlos I firmó el 17 de diciembre de 1520 el Edicto de Worms (no se confunda con el Edicto de Worms de 25 de mayo de 1521, contra Lutero), donde condenaba a 249 comuneros destacados: a muerte, si eran seglares; y a otras penas, si eran clérigos. De igual modo, declaraba también traidores, desleales, rebeldes e infieles a cuantos apoyaran a las Comunidades. Dicho Edicto, fue leído públicamente en Burgos el 16 de febrero de 1521.

Desde el Consejo Real, se ordenó la ocupación del castillo de Ampudia, lo que provocó un gran desorden en el dispositivo organizado por los rebeldes. Ante dicha ocupación, la Junta envió a Padilla al encuentro de Acuña, uniéndose ambos en Trigueros del Valle y formando un ejército de aproximadamente 4000 hombres. Las tropas comuneras ocuparon Torremormojón, desplazando a los realistas, para centrarse en Ampudia, la cual se rindió el 16 de enero previo pago de tributo.

Mientras tanto, la rebelión comunera prevista en Burgos para el 23 de enero fue todo un fracaso, debido a que se adelantó dos días. Los comuneros burgaleses hubieron de rendirse, siendo el último intento de rebelión acontecido en la cabeza de Castilla.

La Batalla de Torrelobatón

Consultar artículo completo de la Batalla de Torrelobatón

Acuña en el sur

Iglesia de la Virgen de Altagracia, en Mora, totalmente reconstruida tras su incendio por las tropas realistas.

Tras la muerte de Guillermo de Croy, arzobispo de Toledo, en enero de 1521, desde la Junta, presente en Valladolid, se propuso a Antonio de Acuña como aspirante a la sede y se le encomendó la misión de tomar posesión del arzobispado.

Acuña partió en febrero rumbo hacia Toledo, con una pequeña tropa bajo su mando. Recorrió localidades como Buitrago del Lozoya y Torrelaguna, donde anunció que iba a tomar posesión del arzobispado de Toledo. Esto levantó el entusiasmo entre los partidarios comuneros de Alcalá de Henares, que lo recibieron con vítores el 7 de marzo en dicha ciudad, y despertó el recelo en la aristocracia presente en la zona de Toledo, que temía que Acuña pudiera actuar en sus tierras como ya hizo en Tierra de Campos. Entre los aristócratas más importantes presentes en la zona se encontraban el marqués de Villena y el duque del Infantado, que enseguida trataron de ponerse en contacto con Acuña, firmando un pacto mutuo de neutralidad.

Sin embargo, sí hubo de enfrentarse con el prior de la Orden de San Juan, Antonio de Zúñiga, presente en Consuegra y nombrado por los regentes jefe de las fuerzas realistas presentes en la zona de Toledo. Acuña recibió informaciones sobre la presencia del prior cerca de Corral de Almaguer a mediados de marzo, por lo que salió tras él, buscando batalla cerca de Tembleque. El prior consiguió repeler el ataque, para lanzar uno improvisado entre Lillo y El Romeral, infligiendo una contundente derrota a Acuña, el cual trató de minimizarla, llegando incluso a afirmar que había salido victorioso del enfrentamiento.

Tras la victoria del prior de la Orden de San Juan, Acuña se encaminó hacia Toledo, presentándose en la Plaza de Zocodover el 29 de marzo, Viernes Santo. La multitud lo rodeó y lo llevó directamente a la catedral, reclamando la silla del arzobispo para él. Al día siguiente, 30 de marzo, se entrevistó con María Pacheco, mujer de Padilla y que dirigía la comunidad toledana en ausencia de su marido. Surgió entre ambos una rivalidad por el control, que se resolvió con intentos mutuos de reconciliación.

Una vez asentado en el arzobispado toledano, Acuña comenzó a reclutar a hombres de 15 a 60 años para volver a combatir a las tropas del prior de San Juan. Tras la quema de Mora el 12 de abril por las tropas realistas, parte de Toledo con 1500 hombres a sus órdenes, instalándose primeramente en Yepes. Desde allí dirigió operaciones contra las zonas rurales, destruyendo primero Villaseca de la Sagra y prestando batalla contra las tropas del prior en la zona cercana al Tajo, en Illescas.

La Batalla de Villalar

Consultar artículo completo de la Batalla de Villalar

El fin de la guerra

Tras la batalla de Villalar, las ciudades de Castilla la Vieja no tardaron en sucumbir al potencial de las tropas del rey, volviendo todas las ciudades del norte a prestar lealtad al rey a primeros de mayo. Únicamente Madrid y Toledo, especialmente esta última, mantuvieron vivas sus comunidades durante un tiempo mayor.

La resistencia de Toledo

Las primeras noticias de Villalar llegaron a Toledo el 26 de abril, siendo ignoradas por parte de la Comunidad local. La certeza de la derrota se hizo evidente a los pocos días, cuando comenzaron a llegar los primeros supervivientes a la ciudad, que confirmaron el hecho y dieron testimonio del ajusticiamiento de los tres líderes rebeldes. Fue entonces cuando Toledo se declaró en duelo por la muerte de Juan de Padilla.

Tras la muerte de Padilla, Acuña perdió popularidad entre los toledanos, en favor de María Pacheco, viuda de Padilla. Comenzaban a surgir voces que solicitaban la negociación con los realistas, buscando el evitar el sufrimiento de la ciudad, más aún tras la rendición de Madrid el 7 de mayo. Todo parecía indicar que la caída de Toledo era cuestión de tiempo.

En este contexto, Acuña abandonó la ciudad, intentando huir al extranjero por la frontera del Reino de Navarra. En ese momento, se produjo la invasión francesa de Navarra, siendo Acuña reconocido y detenido en la frontera.

La invasión francesa provocó que el ejército realista hubiera de concentrarse en expulsar a los franceses de Navarra, postergando momentáneamente el restituir la autoridad del rey en Toledo. A partir de ese momento, María Pacheco asumió el control de la ciudad, instalándose en el Alcázar, recabando impuestos y fortaleciendo las defensas. Solicitó la intervención del marqués de Villena para negociar con el Consejo Real, con el objetivo de obtener unas mejores condiciones que negociando directamente.

La rendición de Toledo

El marqués de Villena terminó abandonando las negociaciones entre ambos bandos, por lo que María Pacheco asumió de manera personal las negociaciones con el prior de la Orden de San Juan. El pacto de rendición de Toledo fue acordado el 25 de octubre de 1521 gracias a la intervención de Esteban Gabriel Merino, arzobispo de Bari y enviado del prior de San Juan.

Así pues, el 31 de octubre los comuneros abandonaron el Alcázar toledano y el arzobispo de Bari nombró a los nuevos funcionarios.

La revuelta de febrero de 1522

Tras la vuelta al orden de Toledo, el nuevo corregidor de la ciudad acató las órdenes recibidas de restablecer al completo la autoridad del rey en la ciudad, dedicándose a provocar a los antiguos comuneros. María Pacheco continuaba presente en la ciudad, y se negaba a entregar las armas hasta que el rey firmara de forma personal los acuerdos alcanzados con el prior de San Juan. Por ello, el corregidor toledano exigía la cabeza de María Pacheco.

La situación llegó a un extremo cuando el 3 de febrero de 1522 se ordenó apresar a un agitador, a lo que los comuneros se opusieron. Se inició entonces un enfrentamiento, subsanado gracias a la intervención de María de Mendoza y Pacheco condesa de Monteagudo de Mendoza, hermana de María Pacheco. Se concedió una tregua, que supuso la derrota de los comuneros, pero que fue aprovechada por María Pacheco para escapar a Portugal, donde se exilió hasta su muerte, en 1531.

El Perdón General de 1522

Carlos I regresó a España el 16 de julio de 1522, instalando la corte en Palencia. A partir de la llegada del rey, la represión contra los excomuneros avanzaría a un ritmo mayor. Así lo demuestra la ejecución de Pedro Maldonado, líder salmantino y primo de Francisco Maldonado, ejecutado en Villalar.

Carlos I permaneció en Palencia hasta finales del mes de octubre, trasladándose a Valladolid, donde el 1 de noviembre se promulgó el Perdón General, que daba la amnistía a quienes habían participado del movimiento comunero. Sin embargo, un total de 293 personas -pertenecientes a todas las clases sociales y entre las que se incluían María Pacheco y el Obispo Acuña- fueron excluidas del Perdón General.

Se estima que fueron un total de cien los comuneros ejecutados desde la llegada del rey, siendo los más relevantes Pedro Maldonado y el Obispo Acuña, siendo este último ajusticiado en el castillo de Simancas el 24 de marzo de 1526, tras un intento frustrado de fuga. A raíz de esta ejecución, Carlos I fue excomulgado por ordenar el ajusticiamiento de un prelado de la iglesia.

Las relaciones entre los dos poderes universales sufrieron grandes altibajos tras la elección de un papa tan favorable como fue el mismísimo Adriano de Utrecht (1522-1523), y pasaban por un momento muy negativo con el profrancés Clemente VII (1523-1534), que acabó sufriendo el saco de Roma (1527), tras lo que se vio obligado a reconciliarse con Carlos y coronarle emperador en Bolonia (1530).

Las consecuencias de la guerra

Las consecuencias fundamentales de la Guerra de las Comunidades fueron la pérdida de la élite política de las ciudades castellanas, en el plano de la represión real; y en las rentas del Estado. El poder real se veía obligado a indemnizar a aquellos que perdieron bienes o sufrieron daños en sus posesiones durante la revuelta. Las mayores indemnizaciones correspondían al Almirante de Castilla, por los daños sufridos en Torrelobatón y los gastos ocasionados en la defensa de Medina de Rioseco. Le seguían el Condestable y el obispo de Segovia.

La forma de pago de estas indemnizaciones se solucionó mediante un impuesto especial para toda la población de cada una de las ciudades comuneras. Estos impuestos mermaron las economías locales de las ciudades durante un periodo aproximado de veinte años, debido a la subida de precios. De igual modo, la industria textil del centro de Castilla perdió todas sus oportunidades de convertirse en una industria dinámica.

La nobleza queda definitivamente neutralizada frente a la triunfante monarquía autoritaria; su segmento alto o aristocracia, se vio compensada por su apoyo al emperador, con cuyos intereses quedaba identificada estrechamente, pero quedando clara la subordinación de súbditos a monarca. Las Cortes de Toledo de 1538, últimas a las que se convocó a la nobleza como brazo o estamento, sancionaron esa nueva forma de gobernar la Corona de Castilla, pieza central de lo que ya puede llamarse la Monarquía Católica o Monarquía Hispánica de los Habsburgo. A esas alturas, los sueños de la Idea imperial de Carlos V habían quedado en gran parte diluidos, lo que quedó confirmado en el reinado de su hijo Felipe II.

Atribución imagen:

De Rastrojo (D•ES) – self-made, from image:Corona de Castilla 1400.svg. Source for city control: Díaz Medina, Ana (03-2006). «Héroes de Castilla: Los Comuneros». Historia National Geographic (nº 27): p. 92-103., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3788239