Gonzalo Núñeza (fl. 1059–1106) fue el primer personaje de la Casa de Lara, en el cual «coinciden historiadores y genealogistas antiguos y modernos pues con él se inicia la historia documentalmente probada del linaje».23b La casa de Lara fue una de las principales de los reinos de Castilla y de León, y varios de sus miembros desempeñaron un papel de máxima relevancia en la historia de la España medieval. Posiblemente emparentado con los Salvadórez, hijos de Salvador González, y por matrimonio con el poderoso linaje de los Alfonso en Tierra de Campos y Liébana, así como los Álvarez, Gonzalo fue muy probablemente descendiente de los condes de Castilla.

La genealogía propuesta por Luis de Salazar y Castro en su obra sobre la Casa de Lara ha sido aceptada durante siglos, aunque varios historiadores modernos la han puesto en duda. Según Salazar y Castro, Gonzalo, el tercero de su nombre, era descendiente de los condes de Castilla, hijo de un Nuño o Munio González quien sería, a su vez, hijo de Gonzalo Fernández, el primogénito del conde Fernán González. El autor, sin embargo, confunde a varios homónimos, asume que son la misma persona, y no aporta prueba documental para sostener esta filiación. Además, según consta en la documentación medieval, Gonzalo Fernández, hijo del conde Fernán González, aparece por última vez en la documentación el 29 de junio de 959 y en febrero de 984 su viuda Fronilde Gómez hace una donación al Monasterio de San Pedro de Cardeña en sufragio por el alma de su marido y en el documento consta que solamente tuvieron un hijo llamado Sancho.

Ramón Menéndez Pidal en La España del Cid (1929) consideró a Gonzalo como hijo de Nuño o Munio Salvadórez, hermano de Gonzalo Salvadórez. La historiadora María del Carmen Carlé en «Gran Propiedad y grandes propietarios» (1973) sugirió la relación con los Salvadores. Según su hipótesis el parentesco vendría por Goto González, a quien hace hija de Gonzalo Salvadórez y esposa de Nuño Álvarez, quien, según la autora, sería el padre de Gonzalo Núñez de Lara. Sin embargo, según referencias documentales, Goto González Salvadórez fue la esposa del conde asturiano Fernando Díaz, hermano de Jimena Díaz la mujer de Rodrigo Díaz de Vivar. Nuño Álvarez, fallecido en 1065, probablemente fue teniente en Amaya y su familia tenía propiedades entre el Arlanzón y el Duero, lo cual explicaría el «poderío de los Lara en la región».

La medievalista Margarita Torres Sevilla-Quiñones de León concuerda que existió un parentesco con los Alfonso, no obstante, según esta historiadora, María Gutiérrez y Nuño Álvarez no fueron los padres de Gonzalo Núñez de Lara, sino de su esposa Goto Núñez, según se desprende de una donación en 1087 al Monasterio de San Millán de la Cogolla donde Gonzalo Núñez de Lara con su esposa Goto y su cuñada Urraca donan al monasterio dos terceras partes del Monasterio de San Martín de Marmellar. Un año más tarde, la Urraca mencionada en la donación anterior, ofreció al mismo monasterio una heredad que había sido de su tío, Munio Álvarez y de su madre María, hija del conde Gutierre Alfonso. En 1097 aparece otra vez Urraca donando otras propiedades al Monasterio de Sahagún, donación confirmada por Gonzalo Núñez, y en 1088, junto a su madre María Gutiérrez, hizo donación de una divisa en Villa Fitero al Monasterio de San Millán.

Una de las hipótesis es la de Margarita Torres, quien opina que el padre de Gonzalo Núñez de Lara fue Munio González, hijo de Gonzalo García, hijo a su vez del conde de Castilla García Fernández. Munio González, probablemente conde en Álava en la década de 1030, era hermano de Salvador González, lo cual explicaría el parentesco entre los Lara y los Salvadórez. Ambos hermanos fueron vasallos del rey Sancho Garcés III de Pamplona. Munio González, el hermano de Salvador, aparece frecuentemente en la documentación junto con sus sobrinos, Gonzalo y Álvaro Salvadórez.

Aunque «no cabe duda de que hubo vínculos estrechos entre esta familia (los Salvadórez) y los Lara a lo largo del siglo XII» no existe ningún documento que confirme la filiación paterna del primer señor de Lara. El historiador Carlos Estepa Díez también difiere y no comparte la filiación paterna propuesta por Margarita Torres. Sin embargo, Antonio Sánchez de Mora opina que, aunque «queda por definir la filiación de Gonzalo Núñez de Lara», la hipótesis de Margarita Torres según la cual Gonzalo era hijo de Munio González, hermano de Salvador González, es la «más certera». Lo único que se ha podido demostrar es que Goto Núñez, la esposa de Gonzalo, era del linaje de los Alfonso y de los Álvarez y, aunque «parece que existen estrechos lazos entre los Lara y los Salvadórez (…) aún faltan pruebas documentales para poder establecer la ascendencia precisa.»

Semblanza biográfica

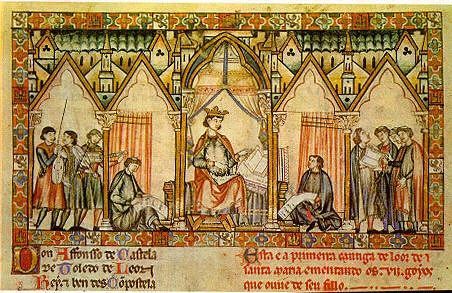

Su presencia en la curia regia se constata desde 1059 cuando aparece en varias ocasiones confirmando diplomas reales, junto con Gonzalo Salvadórez, de los reyes Fernando I, Sancho II, y Alfonso VI, aunque en algunos casos, al no mencionar la tenencia que gobernaba, podría tratarse de un homónimo.

Ejerció varias tenencias, incluyendo Carazo, Huerta, Osma y Lara, esta última gobernada durante catorce años desde 1081 hasta 1095. Sus propiedades se encontraban en Castilla la Vieja, Tierra de Campos y en Asturias, y tenía derechos en Hortigüela, así como en los pueblos de Duruelo de la Sierra, y Covadela.

En 1067, acompañó a Gonzalo Salvadórez, al conde Fernando Ansúrez y a los obispos de León y de Astorga a la ciudad de Sevilla, siguiendo las órdenes del rey Fernando I, quien les había encomendado la misión de traer el cuerpo de santa Justa.

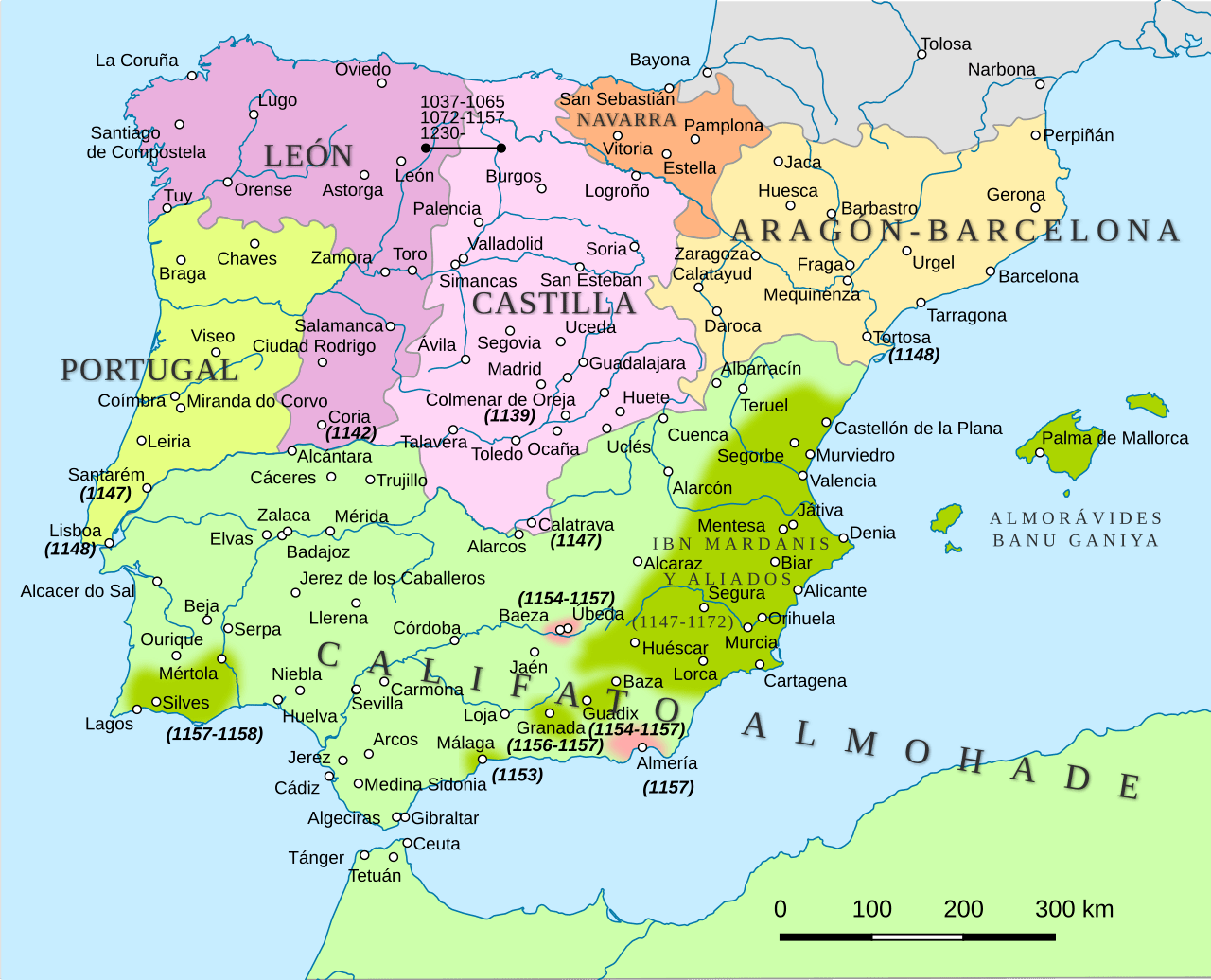

Participó en una campaña en tierras portuguesas en 1093 y en 1095 desempeñó un papel relevante en la cerca de Huesca. Tres años más tarde, en 1096 acudió con sus mesnadas y otros nobles, tal como el conde García Ordóñez, al socorro de Huesca en la batalla de Alcoraz, que pertenecía al rey de la taifa de Zaragoza Al-Musta’in II y estaba siendo sitiada por Pedro I de Aragón. La ayuda castellana al rey musulmán fue infructuosa, pues Huesca fue conquistada el 15 de noviembre de ese año. En 1098 tuvo una intervención importante en la repoblación de Almazán y Medinaceli después que fuese conquistada en 1104 así como en Andaluz, esta última plaza posiblemente parte de su señorío.

Fue patrono de varios monasterios a los que hizo donación y él y su esposa Goto estuvieron muy vinculados al Monasterio de Santa María la Real de Piasca, que había sido de la familia de Goto, los Alfonso. Su hijo Rodrigo en una donación efectuada en 1122 recordaba que había sido edificado por sus abuelos y que sus padres habían sido patronos del cenobio: edificaberunt abios et patronos atque parentes nostros.

Su última aparición en la documentación medieval fue el 12 de diciembre de 1105 en el Monasterio de San Salvador de Oña y probablemente falleció poco después. Sus hijos Pedro y Rodrigo «fueron los principales artífices del ascenso del linaje de Lara».

Matrimonio y descendencia

Gonzalo Núñez se casó con Goto Núñez, hija del magnate castellano Nuño Álvarez y de María Gutiérrez, hija de Gutierre Alfonso, conde en Grajal, y de la condesa Goto, De este matrimonio nacieron los siguientes hijos que están documentados:

- Pedro González de Lara (m. 1130), uno de los magnates castellanos más poderosos de su tiempo y amante de la reina Urraca con quien, según el arzobispo de Santiago Diego Gelmírez, «mantuvo una relación escandalosa» a partir de 1112 y con quien tuvo descendencia.

- Rodrigo González de Lara (m. después de 1144), conde y miembro destacado de la casa de Lara.

- Teresa González de Lara. En 1095, sus padres ofrecieron a su hija Teresa al abad Domingo y al Monasterio de Sahagún y al de San Pedro de los Molinos y donaron varias propiedades, entre ellas, la parte que les correspondía en Melgar de Abduz, Gordaliza, Fonte Oria, Vecilla, y otras villas, todas relacionadas con el linaje de los Alfonso. Teresa profesó en el Monasterio de San Pedro de Los Molinos y llegó a ser abadesa en el de San Pedro de las Dueñas por lo menos entre 1126 y 1137.

- María González de Lara (m. después de 1141), quien contrajo matrimonio con Íñigo Jiménez, señor de los Cameros y del valle de Arnedo antes de junio de 1109, año en que ambos otorgaron testamento. Aparece con su hijo, también señor de los Cameros, Jimeno Íñiguez confirmando una donación hecha por su hermano Rodrigo al Monasterio de San Pedro de Arlanza de la villa de Huérmeces.

Pudo ser padre también de una Goto González, quien aparece con su sobrino, Manrique Pérez de Lara en 1143 cuando este otorgó fuero a Los Ausines. Algunos genealogistas opinan que estuvo casada con Rodrigo Muñoz, señor de Guzmán y de Roa, aunque según las fuentes medievales, Rodrigo Muñoz, cabeza del linaje de los Guzmán, estuvo casado con Mayor Díaz.

Salazar y Castro añadió a otras hijas cuya existencia es dudosa, entre ellas Elvira González de Lara —que dice fue la esposa de Pedro Núñez de Fuentearmegil— y a una Sancha González, a quien casa con el conde Fernando Pérez de Traba, aunque la esposa documentada del conde gallego fue realmente hija de Gonzalo Ansúrez y de Urraca Bermúdez.

Algunas apariciones en la documentación del monasterio de San Millán

- 1086. Participa en la donación de Diego Gustioz y su mujer Elo y dona su cuarta parte en San Felices de Dávalos: Militer ego senior Gondissalvo Munioz, cum coniuge mea Goto donamus nostram quartam quam habemus in Sancti Felicis de Davalos cum quantum ad nos pertinet, ab omni integritate.

- 1087: Gundissalvo Nunnez una cum uxore mea dompna Goto et mea cognata dompna Urraca et dompna Ariel Nunniz… donan al monasterio las dos terceras partes del Monasterio de San Martín de Marmellar.

- 1089, noviembre 25: Alfonso VI confirma al monasterio la exención de fonsado. Entre los confirmantes, sennor Gonçalvo Nunnez de Lara.

- 1089: Gonzalvo Nunnez dominante Lara ofrece a San Millán el monasterio de San Millán de Revenga con sus dependencias, donación confirmada por el rey Alfonso VI.

- 1094, febrero 28: Confirma donación de Juliana Fortúnez domno Gundissalvo Nunnez regente Lara et Auxunia (Los Ausines).

- 1095:Senior Gonzalvo Nunnez et uxor mea domna Goto, dominantes Lara dona a San Millán la iglesia de San Millán de Velilla con sus dependencias.

- 1098, abril 7: Alfonso VI dona a San Millán la iglesia de Santa María de dos Ramas en Almazán. En este documento, el rey se refiere a Gonzalo como dilectus meus Gonzalvus Nunnez («mi muy amado Gonzalo Núñez»).