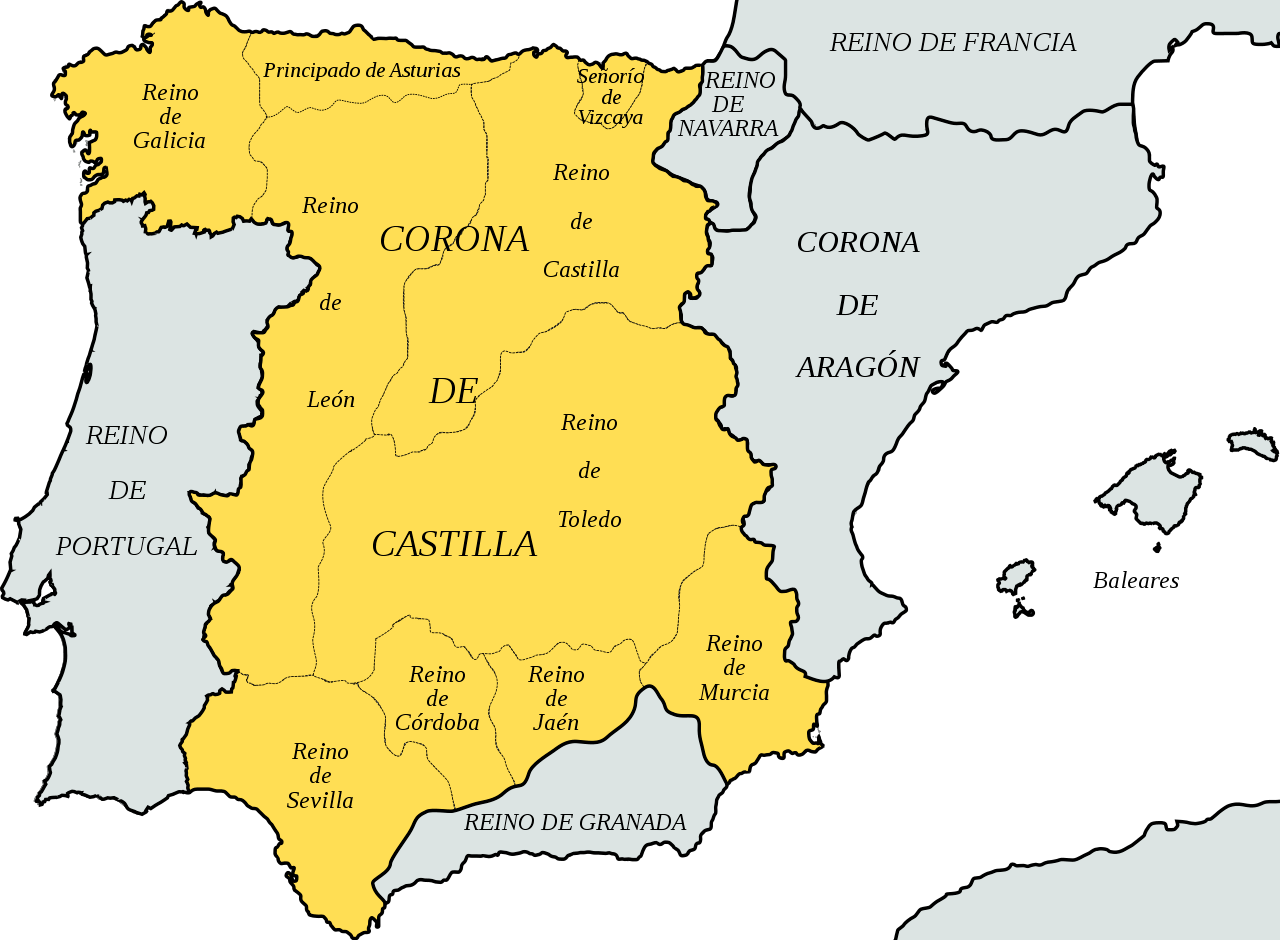

El condado de Castilla fue un área geográfica que formaba parte del reino de Asturias y del reino de León hasta que tomó forma de un Estado autónomo en el año 932. Un siglo después, en el año 1065, pasó a ser el reino de Castilla.

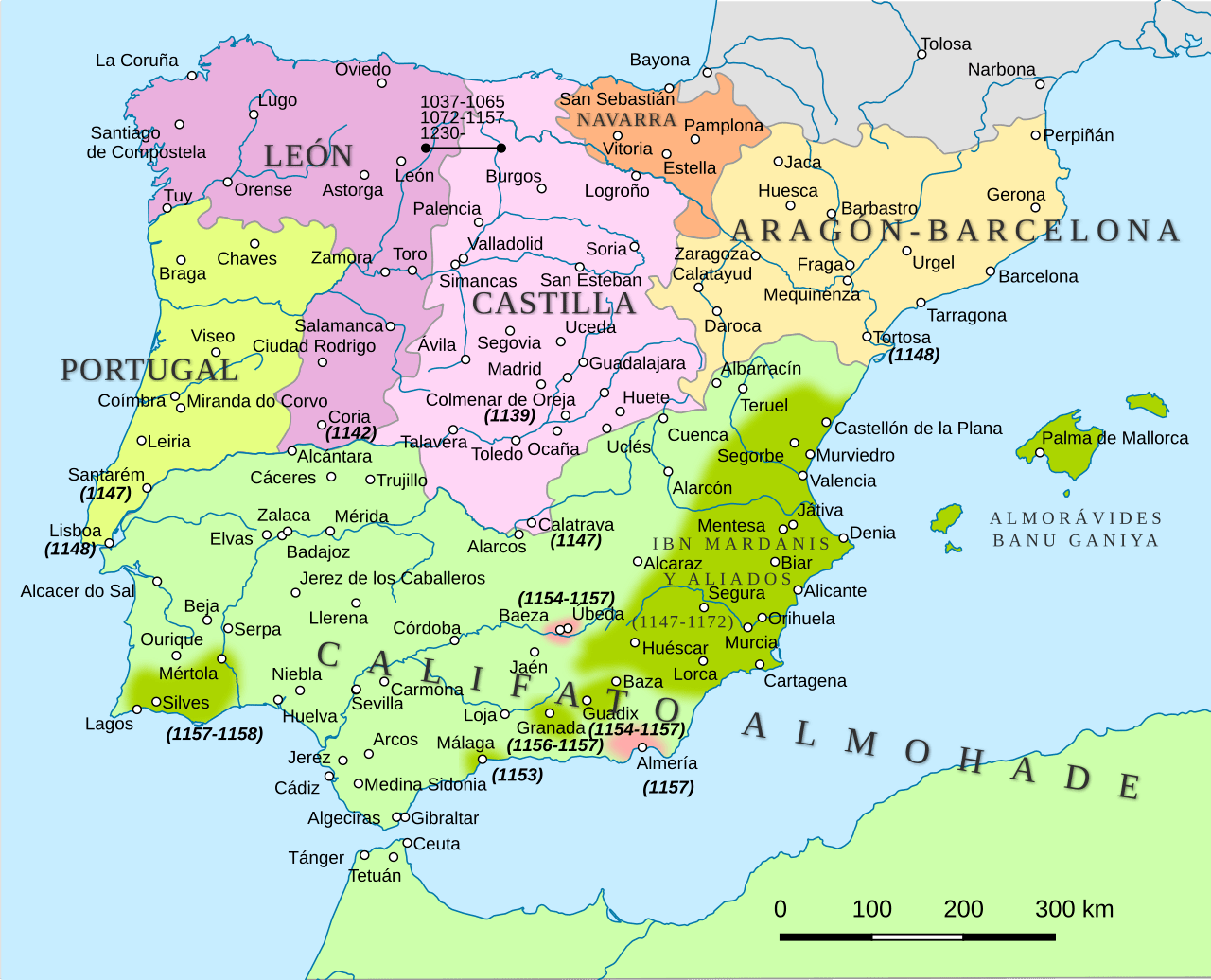

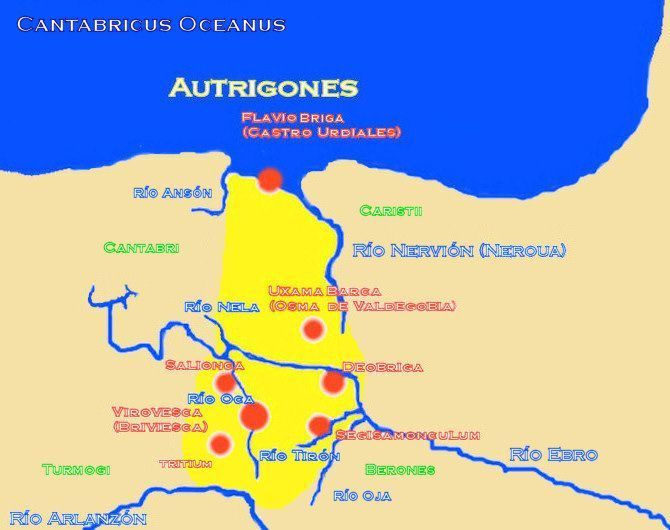

Fue repoblado por personas procedentes de diversos pueblos (leoneses, godos, bárdulos, navarros, cántabros, mozárabes…). Residentes en un primer momento en Vizcaya, los movimientos de los bardulos hacia el oeste (que huían del hostigamiento de los francos) obligaron a los autrigones y sobre todo los bárdulos (que dieron su nombre) a desplazarse hacia el oeste, a un lugar tradicionalmente llamado desde entonces Bardulia y conocido anteriormente como Autrigonia. Desde allí se dirigieron progresivamente hacia el sur, ocupando los territorios que luego formaron parte del reino de Castilla.

Primeras repoblaciones (791-850)

Primera etapa (791-822)

Castilla dentro del reino de Asturias, siglo IX.

Aprovechando los momentos de debilidad del emirato de Córdoba, van a atravesar la Cordillera Cantábrica desde las tierras de Cantabria y Vizcaya personas que realizarán presuras de terrenos, restaurarán iglesias y recuperarán molinos. Estos movimientos migratorios no son patrocinados por los reyes asturianos, sino por abades y familias de poder. Son varias las aceifas musulmanas que van a tener que soportar y poca la ayuda que pueden recibir desde la lejana capital asturiana.

Existieron tres núcleos iniciales de repoblación: el Valle de Mena desde Taranco, Valpuesta y el núcleo occidental. Además de estos, en 814 los foramontanos germen de la antigua Castilla, un nombre que indica que procedían de un lugar situado fuera de las montañas, posiblemente del valle del Ebro, salen de Malacoria y van hacia Castilla (según los Anales castellanos). Esta noticia hace que actualmente no se esté seguro del recorrido exacto de esta migración, existiendo varias hipótesis. El periodista Víctor de la Serna, estudioso del tema, publicó en 1956 su libro La ruta de los foramontanos recibiendo el Premio Nacional de Literatura.

Va a haber importantes corrientes migratorias hacia tierras incultas para obtener nuevas tierras de cultivo, y así paliar la falta de alimentos debida a la superpoblación y a las malas condiciones climáticas. De todas formas, aún no existe un sistema defensivo organizado y capaz de hacer frente a las aceifas cordobesas. Será más adelante cuando los reyes asturianos se preocupen de defender adecuadamente la zona.

Solo cuando los cordobeses tienen problemas internos es cuando existen movimientos repoblatorios, sucediéndose acciones militares entre 791 y 822. A pesar de estas continuas aceifas, los dos núcleos del valle de Mena y Valpuesta no parecen haber sufrido sus efectos, al contrario que Álava, Castilla (entendiendo Castilla como la zona de Espinosa de los Monteros y Sotoscueva) y la zona en torno a Miranda de Ebro.

Segunda etapa (822-842)

Tras morir al-Hakam I, su sucesor ‘Abd al-Rahman II ha de hacer frente a multitud de rebeliones internas. Aun así, viendo el progresivo avance asturiano por la zona del Ebro, realizó una primera incursión el verano del 822. ‘Abd al-Karim invade las tierras de Álava, saqueándolas. Tras recibir promesa de sumisión por parte de castellanos, ‘Abd al-Karim volvió a Córdoba llevando en garantía numerosos rehenes.

Esta terrible expedición afectó casi únicamente a la región de Álava. Y en noviembre de ese mismo año, va a haber nuevas repoblaciones en la zona de Valdegovia.

En el norte de Palencia la repoblación no se detiene. Un conde magnate, llamado Munio Núñez, fue dirigiendo a los foramontanos hacia la zona de Aguilar de Campoo. El fuero de Brañosera, concedido por dicho conde y su esposa Argilo el 13 de octubre de 824, es posiblemente el primero en Europa.

En el año 825 dos ejércitos cordobeses se dirigieron de nuevo hacia la parte oriental del reino asturiano, atacando a la vez Álava y Castilla. Habrá otra razzia más en el 826 sobre el valle de Mena y los territorios limítrofes del valle de Losa y Espinosa de los Monteros. Después hubo unos años de paz hasta que en el 830, un hijo de ‘Abd al-Rahman penetra hasta Sotoscueva, tomando el castillo de al-Garat. Una violenta insurrección en Toledo suspenderá durante casi diez años las aceifas sobre el condado de Castilla y el resto del reino asturiano.

Sigue habiendo presuras y la repoblación no se detiene. Y tras la tregua forzosa del 830, un nuevo impulso de repoblación se localiza tras las montañas de la cordillera Cantábrica. Por otra parte, puede que tras las expediciones anteriores, los asturianos se dieran cuenta de la importancia que tiene el desfiladero de Pancorvo como paso estratégico y van a intentar mantenerlo bajo sus manos.

En el 837 Abderramán II entra en Toledo sofocando su rebelión. Poco después tres ejércitos se encaminan hacia el reino de Asturias. El primero ataca Galicia, el segundo se dirige hacia León y el tercero vuelve a golpear Álava y Castilla. En esta expedición se conquista una fortaleza, que probablemente sea Pancorbo. Pancorbo es la llave de Castilla y Álava y a partir de ahora este va a convertir el punto desde el cual se van a organizar todas las operaciones de saqueo por parte de los cordobeses. Habrá que esperar hasta los años alrededor del 870 para que Pancorbo vuelva a estar en manos asturianas.

Y con esta importante plaza bajo su poder, Abderramán II organiza una aceifa en el 838. Esta expedición estaba comandada por Ubaid Allah ben al-Balesi, remontó el río Ebro, pasó por la zona de Villarcayo y asoló la región de Sotoscueva «consiguiendo una gran victoria».

Sin descanso para los habitantes de Álava, el 839 Musa ibn Musa, el jefe del importante clan de los Banu Qasi que gobernaban el valle del Ebro en torno a Tudela y Zaragoza, penetra en Álava y la saquea.

Poco después, en el 842 muere Alfonso II tras un largo reinado en el que había expandido su reino haciendo frente en la medida de sus posibilidades al su poderoso vecino sureño.

El reinado de Ramiro I (842-850)

Durante el reinado de Alfonso II, Ramiro I de Asturias (hijo de Bermudo I), fue nombrado gobernador de Galicia probablemente hacia el 830, ante la falta de descendencia propia de Alfonso II.

Ramiro y su primera esposa Urraca fueron padres de Ordoño I de Asturias, y se encontraba en Bardulia para contraer nuevo matrimonio con Paterna, hija de un noble castellano, cuando sucedió la muerte de Alfonso II. En este momento Ramiro tenía ya cincuenta años. Estando aún en Castilla conoció también el encumbramiento del conde palatino Nepociano, casado con una hermana de Alfonso II, como rey. Ante este hecho, Ramiro regresa apresuradamente a Galicia, donde tiene gran cantidad de partidarios, reúne un ejército en Lugo y marcha hacia Asturias.

Se produce un enfrentamiento entre sendas facciones entre Cangas de Onís y Tineo. Poco después, Nepociano es abandonado por los suyos y tiene que huir hacia Oviedo. Pero los condes Escipión y Sonna le alcanzan cerca de Pravia y le llevan en presencia de Ramiro I. El castigo para Nepociano consistió en sacarle los ojos y su posterior confinamiento en un monasterio. En el verano de este mismo año Ramiro es coronado rey en Oviedo a la manera gótica, dando vía libre a la sucesión hereditaria, abandonándose la elección. De él partirá la línea dinástica que perdurará durante varios siglos.

En esta lucha, Ramiro fue apoyado por los magnates gallegos, mientras Nepociano es sostenido por los mandatarios astures, cántabros, castellanos (a pesar de que Ramiro estaba casado con una castellana) y vascones. La coronación de Ramiro I como rey no acabó con las conjuras palaciegas y el enfrentamiento de las diferentes tendencias que ya empezaban a apuntarse en el reino asturiano.

Ramiro I es denominado el de la Vara de Justicia, porque hizo desaparecer a los bandidos de Asturias, sacó los ojos a los ladrones que capturaba y enviaba a la hoguera a los adivinos y magos. Además, durante su corto reinado tuvo que hacer frente a varias rebeliones palaciegas. Los enemigos externos también atacan.

Los dos primeros jueces legendarios, Nuño Rasura y Laín Calvo, fueron nombrados en el año 842 y según la tradición, crónicas y obras literarias posteriores (como el Poema de Fernán González) fueron antepasados directos de Fernán González (en el caso de Rasura) y del Cid Campeador (en el de Calvo). Tal parentesco está apoyado únicamente en documentos literarios y no tiene aval histórico cierto.

Et los Castellanos que vivian en las montañas de Castiella, faciales muy grave de yr à Leon porque era muy luengo, è el camino era luengo, è avian de yr por las montañas, è quando allà llegagan asoverviavan los Leoneses, è por esta raçon ordenaron dos omes buenos entre si los quales fueron estos Muño Rasuella, è Laín Calvo, è estos que aviniesen los pleytos porque non oviesen de yr à Leon, que ellos no podian poner Jueçes sin mandado del Rey de Leon. Et ese Muñyo Rasuella era natural de Catalueña, è Laín Calvo de Burgos, è usaron así fasta el tiempo del Conde Ferrant Gonçalvez que fue nieto de Nuño Rasuella

Tit. Por qual raçon los fijosdalgo de Castiella tomaron el fuero de Albedrío.

En el 843, el hijo de Abderramán II, al-Mutarrif vuelve con una expedición contra el norte peninsular. Pero el resultado no debió valer la pena y no volverá a haber acciones importantes hasta el 846.

En el 844 llegan por primera vez los vikingos a las costas españolas. Primero desembarcaron cerca del actual San Sebastián y se adentraron en el naciente reino navarro capturando a su rey Íñigo Arista de Pamplona. Después realizaron un intento de desembarco fallido frente a Gijón y se dirigen hacia la Torre de Hércules (Brigantium), cerca de La Coruña. Mientras estaban saqueando La Coruña y Betanzos, fueron sorprendidos por un ejército asturiano y tuvieron que retirarse con la escuadra maltrecha y gran cantidad de muertos.

Las cosas tampoco estaban fáciles para el emir cordobés: a las rebeliones del gobernador de Zaragoza hay que sumarles las incursiones normandas y la rebelión mozárabe en torno a Toledo al frente de San Eulogio y Álvaro (850).

Ante los problemas internos cordobeses, Ramiro aprovecha para ampliar los límites de su reino llegando a León, antiguo campamento romano, que parecía una buena base para organizar una nueva zona de repoblamiento. Pero ‘Abd al-Rahman II, preocupado por este avance asturiano, envió a su hijo Muhámmad al mando de un expedición que tomó León (846). Los asturianos huyeron despavoridos, incapaces de hacer frente a las máquinas de guerra cordobesas. Muhámmad incendia León y abre grandes brechas en las murallas, retirándose después. León quedó desierta hasta varios años después.

Ramiro murió en 850 en el palacio del Naranco, siendo enterrado en Oviedo, en el panteón de los reyes que había erigido Alfonso II, junto con su esposa Paterna. Durante el breve y tumultuoso reinado de Ramiro I se edifican las más notables construcciones del prerrománico asturiano: la iglesia de San Miguel de Lillo y el palacio de Santa María del Naranco. Además, después, el arzobispo Rodrigo haría al rey Ramiro I protagonista de una famosa batalla, la de Clavijo.

Los años del reinado de Ramiro I suponen un parón de la repoblación por tierras de Castilla. En un ambiente de desorden y continuas rebeliones, aparecen en las leyendas los Jueces de Castilla. Sus nombres son Nuño Rasura o Rasuella y Laín Calvo e impartirían justicia entre los castellanos apoyándose en las costumbres y cuyas sentencias se denominaban fazañas, sin tener en cuenta el Liber Iudiciorum, de herencia visigoda, que se respetaba en el resto del reino asturiano. Posiblemente fueron dos, para que cuando uno de ellos viajara a la corte astur, otro se quedara en el condado para mantener la justicia.

Rodrigo, el primer conde de Castilla (850-873)

Rodrigo bajo el reinado de Ordoño I (850-866)

El nuevo rey Ordoño va a delegar el gobierno de sus territorios fronterizos a gentes de la familia real, quienes tendrán gran libertad de acción a cambio de su fidelidad: su hermano Gatón será conde del Bierzo y su hermano o cuñado Rodrigo, conde de Castilla. La llegada de Ordoño I al trono en el 850 coincide con una nueva rebelión del jefe de los Banu Qasi, Musa II, que controlaba el valle del Ebro entre La Rioja y Zaragoza. Musa ibn Musa estaba aliado con su hermanastro Íñigo Arista de Pamplona y buscaba la creación de un reino independiente de Córdoba. Hacia el 852 tropas asturianas y gasconas se enfrentaron a los vascones y a los Banu Qasi en la primera batalla de Albelda, siendo vencedores estos últimos. Musa II se hacía con el control de casi la totalidad de la actual La Rioja.

Mientras tanto Abd al-Rahman II muere (852) y su hijo Mohámed I es nombrado emir. En un primer momento su reinado fue tranquilo pero tras nombrar visir a Hashim ben ‘Abd al-Aziz, el descontento se extendió entre mozárabes y muladíes. Y es Toledo donde mayor fue la resistencia al poder del emir. Los mozárabes, dirigidos por Eugenio, depusieron al gobernador musulmán y conquistan la fortaleza de Calatrava, pidiendo ayuda militar a Ordoño I. Este envió al conde Gatón del Bierzo, derrotando a los cordobeses en Andújar (853), aunque en el 854 las tropas castellanas del reino de Asturias fueron derrotadas en la batalla de Guadalacete, al sudoeste de Toledo. Sin embargo, la sublevación se reprodujo en el 858, siendo ajusticiado Eulogio al año siguiente. Posteriormente surgirán más sublevaciones en al-Ándalus.

En el 859 los vikingos llegan a Pamplona y secuestran al nuevo rey García Íñiguez de Pamplona. Solo tras pagar un costoso rescate el rey vuelve a Pamplona, pero a partir de entonces la vieja alianza entre los Arista y los Banu Qasi se ha roto y García I será aliado del reino de Asturias.

Debido a los problemas internos de cordobeses y al cambio de actitud de los navarros, el único enemigo de Ordoño I fue el caudillo de los Banu Qasí, Musa ibn Musa (Musa II), quien se titulaba tercer rey de España. En continua rebelión contra Córdoba, trata de asegurar el valle del Ebro a su paso por la Rioja. En el 855 va a realizar una dura razzia contra Álava y al-Qilá y tras ella se preocupa de restaurar y fortalecer la guarnición militar de Albelda. Viendo la amenaza que esta fortaleza supone sobre los dominios orientales del reino asturiano, Ordoño I y los navarros lanzan una ofensiva contra Albelda. Tras una dura lucha, Ordoño toma la fortaleza y la arrasa.

Musa Ibn Musa seguirá peleando contra navarros y cordobeses hasta su muerte en el 862. Mientras tanto su hijo Lupp o Lope ben Musa, gobernador de Toledo, se declarará vasallo de Ordoño I.

La situación es propicia para impulsar la expansión del reino asturiano hacia el sur. El fenómeno de la repoblación es apoyado y fomentado por el rey, quizás para dar solución al problema derivado del acogimiento de importantes grupos de mozárabes acogidos en su reino tras las rebeliones en Toledo y otras poblaciones de al-Ándalus.

El condado de Castilla hacia el 860 se extendía hacia el sur por la Merindad de Sotoscueva, Espinosa de los Monteros, Bricia, Valdivielso, Valle de Mena, La Losa, Valdegovía y el Valle de Tobalina, y llegando por el este siguiendo el río Ebro hasta Puentelarrá y por el oeste hasta Brañosera, Aguilar de Campoo y el obispado de Veleia (Uelegia Alabense), entraba dentro de la jurisdicción de Rodrigo.

El conde será el encargado de recaudar los impuestos, cobrar las multas e impartir justicia en sus territorios. En los primeros años de su gobierno se reanuda la repoblación de nuevos territorios bajo la acción de eclesiásticos y señores pero a partir del 860 el propio conde va actuar y repoblará Amaya (860). Dichos señores y eclesiásticos son: el abad Paulo, el abad Rodanio, Sona y Munina, Fernando Núñez de Castrosiero y su mujer Gutina, y los obispos Severo y Ariolfo.

La expansión del condado de Castilla hacia el sur y el este se produce aprovechando la debilidad del emirato de Córdoba y es ejecutada a instancias del rey Ordoño I por el conde Rodrigo. En la frontera riojana se van a conquistar diversas fortalezas y ciudades: Haro, Cerezo de Río Tirón, Castil de Carrias y Grañón. Y se fundan nuevas fortalezas (Frías, Lantarón).

Pero el hito más conocido del conde Rodrigo es la repoblación de Amaya en el 860, lo que lleva a adelantar la línea de fortalezas hasta Úrbel del Castillo, Castil de Peones, Moradillo de Sedano, Oca y Cerasio (Cerezo de Roo Tirón).

Envalentonados con la nueva expansión, los asturianos atacan incluso posiciones de los cordobeses. Así, Ordoño I saquea Coria mientras el conde Rodrigo pasa el puerto de Somosierra y saquea y arrasa la nueva fortaleza de Talamanca de Jarama (863), apresando al gobernador Murzuk y a su mujer Balkaria, a los que pondría en libertad poco después. Muhámmad I no duda en responder y ese mismo año su hijo ‘Abd al-Rahmán y el general ‘Abd al-Málik ben Abbás entran en Álava y Castilla. Rodrigo trata de cortarles la retirada en el desfiladero de Pancorvo. Pero los cordobeses se dan cuenta de la maniobra y toman la cuenca del río Oja para retirarse. La expedición debió de ser fatídica para los castellanos.

Nuevamente atacan los cordobeses en el 865, esta vez centrándose sobre todo en Castilla (Batalla de La Morcuera). Ibn Alanthir nos refiere una nueva incursión en el 866, y de nuevo el príncipe ‘Abd al-Rahmán dirige el ejército contra Álava y Castilla, llegando hasta la ciudad de Mano, probablemente el valle de Mena, de donde volvió sin grandes botines pero sin sufrir pérdidas.

En el 866 muere Ordoño I de gota habiendo designado sucesor a su hijo Alfonso, que desde hacía varios años era gobernador de Galicia.

Rodrigo bajo el reinado de Alfonso III (866-873)

Contexto histórico

Alfonso III ya estaba asociado al trono de su padre desde el 864 a la edad de dieciséis años, y gobernaba Galicia desde el 862. Cuando muere Ordoño, Alfonso se encuentra en Santiago de Compostela. Pero pronto el conde de Lugo Fruela Bermúdez se sublevó, alcanza Oviedo y es proclamado rey, obligando a Alfonso a huir hacia tierras castellanas y alavesas para acogerse bajo el conde Rodrigo.

Mientras tanto Rodrigo está rechazando la incursión cordobesa del 866. Tras esta acometida, Rodrigo y otros nobles se proponen entronizar a Alfonso en Oviedo. Rápidamente Rodrigo prepara a su ejército y se dirige hacia Asturias para expulsar a Fruela.

Alfonso III fue coronado el 25 de diciembre de 866 y es la primera vez en que los castellanos afianzan a un rey en Oviedo. Indudablemente, Rodrigo va a tener ahora una gran influencia sobre el nuevo rey. Rodrigo permaneció algún tiempo en la corte ovetense pero a principios del 867 debió regresar a Castilla, a tiempo para enfrentarse a dos nuevas dificultades.

Los cordobeses vuelven a penetrar en Álava y Castilla en el 867. Esta vez están dirigidos por otro hijo del emir Muhámmad I, al-Hakam, quien llega hasta Djernik (Herrenchun?), ciudad que asaltan y saquean, para luego pasar por el valle de Mena, Espinosa de los Monteros y Bricia hasta llegar a la zona de Reinosa, donde debía encontrarse el conde Rodrigo regresando desde Oviedo. al-Hakam regresa a Córdoba sin haber intentado combates en aquella zona. Esta será la última acción musulmana hasta años después debido al recrudecimiento de sus problemas internos.

Por otra parte, aprovechando los problemas sucesorios, un magnate o conde llamado Eglyón o Elyón se subleva en Álava. Rodrigo fue el encargado de sofocar la rebelión que pareció acabarse (867 u 868) sin ni siquiera sacar la espada. Este pudo ser el motivo por el cual a partir de ahora el conde Rodrigo va a extender sus dominios también sobre Álava. Aunque su nombre sigue sin aparecer en los documentos firmados en los dominios del obispado de Valpuesta, sí aparece en un documento de donación de Obarenes (870) y en una carta del monasterio alavés de San Millán de Salcedo (18 de abril de 873), en el valle de Cuartango junto con el señor Sarracín Muñoz, que pudiera ser el lugarteniente de Rodrigo en tierras alavesas.

Los ataques cordobeses paran a partir del 867. Alfonso III, considerado como el verdadero ideólogo de la Reconquista, el que impulsó la idea de una restauración del antiguo reino visigodo, continúa los avances comenzados por su padre. Mientras por el oeste el conde Vímara Pérez llega a Oporto (868), en la frontera oriental el objetivo es hacerse con una serie de fortalezas que impide la expansión del reino asturiano. Entre este año y el 873, cuando muere el conde Rodrigo, los castellanos parecen haberse hecho con la fortaleza de Pancorvo y Cellorigo. Aun así, los cordobeses seguirán manteniendo durante años otras importantes plazas como Ibrillos, Grañón y Carazo.

Las últimas apariciones documentales del conde Rodrigo son las siguientes, datadas en el 873: la donación que Oveco y Gontroda hacen al monasterio de San Mamés de Obarenes, y otra carta, en la que los monjes de San Pedro de Tejada hacen obediencia al abad Acisclo, que sucedía al fundador, el abad Rodanio.

Existen actas datadas en los años 863, 864, 869 y 871 en las que el nombre del conde de Castilla es Diego Rodríguez Porcelos, el hijo de Rodrigo. Normalmente se supone que estas cartas, aunque auténticas, están antedatadas, al menos con seguridad las dos primeras, ya que hablan del rey Alfonso, que no empezó a reinar hasta el 866. La muerte de Rodrigo acaeció el 4 de octubre de 873.

Extensión del condado de Castilla en 873

El condado de Castilla experimenta una gran expansión durante el gobierno del conde Rodrigo, que se dirige hacia el sur hasta llegar a Amaya (860) y a costa de los cordobeses por la Rioja. Además, a partir de la sublevación del conde alavés Eglyón, Álava se incorpora al condado de Castilla.

Fortalezas musulmanas eran Pancorvo, Cellorigo, Cerezo de Río Tirón, Castil de Carrias, Briones, Grañón e Ibrillos. Muy importante era la situación de Pancorvo, que impedía el avance castellano hacia las tierras de los Montes de Oca (Burgos), antigua sede episcopal visigoda de la Diócesis de Oca. Frente a estas fortalezas surgen las fortificaciones de Lantarón y Término.

Es ahora cuando los castellanos conquistan Cellorigo, Buradón y Pancorvo y las plazas cercanas. De esta forma se arrebata a los cordobeses las llaves de entrada a Álava y Castilla, pero que aún conservan Grañón e Ibrillos.

Una nueva línea de fortalezas surgió para proteger estos nuevos territorios, con el fin de contener de una vez las constantes acometidas cordobesas por este flanco del reino asturleonés.

En definitiva, el conde Rodrigo actúa como garante de la realeza asturiana en la conflictiva marca oriental. Aprovechando los momentos de debilidad del emirato cordobés, reorganiza la línea fronteriza y expande las fronteras del condado hasta Amaya y los montes Obarenes. Tras las duras razzias primero de Musà ben Musà y luego de Muhámmad I consigue asegurar la frontera riojana. Además se convirtió en un poder fáctico del reino tras lograr la imposición del rey Alfonso III en Oviedo y acabar con la revuelta alavesa encabezada por Eglyón. El condado de Castilla aparece ya perfectamente configurado como un territorio diferenciado tanto de León como de Álava y con una mirada puesta en su expansión hacia el Duero y hacia La Rioja.

Diego Rodríguez Porcelos (873-c. 885)

El condado de Castilla bajo Diego Rodríguez

El primer conde de Castilla, Rodrigo, murió en 873. En la Crónica Albeldense se nos dice que en tiempos de Alfonso III era conde de Castilla Diego Rodríguez Porcelos, hijo de Rodrigo, siendo el primer caso en el que el título de conde es hereditario en el reino de Asturias y así parece confirmarlo cuando en una carta del cartulario del San Millán de la Cogolla firma como Diego, conde de Castilla por la gracia de Dios. Quizás se deba a la deuda que Alfonso III había contraído con su padre cuando este le ayudó a recuperar el trono asturiano.

Existen varias cartas en los que el nombre del conde de Castilla es Diego y no su padre. Según Fray Justo Pérez de Urbel, las cartas son auténticas, pero están antedatadas. De todas formas, la mayor parte de la escasa documentación que se refiere a Diego llevan fechas que parecen imprecisas.

Contexto histórico

Alfonso III va a realizar una tremenda labor expansiva de su reino, avanzando hacia al sur en todos los frentes y ayudando a cuantos rebeldes andalusíes se opongan al domino cordobés. Pero también va a tratar de fortalecer su autoridad real, coartando la libertad de acción de sus condes lo cual va a provocar multitud de sublevaciones entre los magnates del reino.

El periodo de gobierno de Diego Rodríguez está marcado por tres acontecimientos: el definitivo afianzamiento de la frontera en el valle del Ebro en colaboración con el conde de Álava, Vela Jiménez; la creación de una nueva línea defensiva más al sur, siguiendo el curso del río Arlanzón; y la restauración de la antigua sede episcopal de Oca.

Afianzamiento de la frontera en el valle del Ebro

Es casi imposible seguir con precisión la evolución de la frontera oriental del reino asturiano. El valle del Ebro riojano había sido la entrada natural de la mayor parte de las razzias musulmanas contra Álava y Castilla y estaba jalonado de fortalezas como Pancorbo, Cellorigo, Ibrillos, Grañón, etc.

En época de Rodrigo, y tras la victoriosa campaña contra Albelda (859), fortaleza de Musà II, los castellanos se debieron hacer con el control de multitud de fortalezas en la zona como Cerezo de Río Tirón, Castil de Carrias, Ibrillos y Grañón. Sin embargo, esta derrota del poder de los Banu Qasí y la muerte de Musà II (862) también fue aprovechada por Muhámmad I para controlar de una vez estas tierras. Por eso envió sucesivas aceifas a esta zona. La primera fue en el 863, de la que Ibn Idhari dice que fueron derrotados diecinueve condes, aunque no parece que tuviera beneficios territoriales. La siguiente fue en el 865, resultó más contundente y llegó hasta Salinas de Añana, acabando con una victoria cordobesa en la Batalla de La Morcuera (entre Foncea y Bugedo, cerca de Miranda de Ebro) que obligó a replegarse a castellanos y cordobeses, y puede que se tradujera en la pérdida de algunas de las fortalezas anteriormente conquistadas, en concreto de Cerezo Río Tirón, Ibrillos y Grañón. Muhámmad I aprovechó esta debilidad para enviar nuevas acometidas en el 866 y 867.

Desde este momento habrá un parón en las acometidas cordobesas pues Muhámmad I ha de afrontar números rebeliones internas. Quizás la más interesante desde nuestro punto de vista es la protagonizada por los hijos de Musà II. Desde el 871 se van a sublevar contra el poder central, Ismael ben Qasí en Zaragoza, Fortún ben Qasí en Tudela y un sobrino de este último, Muhámmad ben Lope, en Borja y Rueda. Alfonso III va a prestar su apoyo a todos ellos. A partir del 873, Muhámmad va a realizar varias acometidas sobre estos núcleos rebeldes.

Pero viendo que la alianza era fuerte, trató de acometer contra los dos enemigos a la vez. En el 882 inició una campaña contra los Banu Qasi. Ismael y Fortún resistieron pero Muhammad ben Lope se rindió y acompañó al príncipe hacia la marca oriental del reino asturiano. Remontando el Ebro se dirigieron primero contra Cellorigo defendida por Vela Jiménez, que resistió el ataque en la batalla de Cellorigo; unos días después avanzaron sobre Pancorbo, defendida por Diego Rodríguez Porcelos, que también resistió. Viendo que la entrada por los Montes Obarenes era imposible, se dirigen hacia una zona recién ocupada por los castellanos: las nuevas fortalezas a orillas del río Arlanzón, que aún no estaban suficientemente organizadas. Munio Núñez, encargado de la defensa de Castrogeriz tiene que abandonarla.

Desde este momento, los únicos ataques que van a sufrir Álava y la primitiva Castilla van a ser los dirigidos por el Banu Qasi Muhámmad ben Lope. Tras la traición realizada a Alfonso III, Muhámmad ben Lope volvió a rebelarse contra Córdoba, derrotó a sus parientes y se hizo con el control de un extenso territorio que abarcaba Toledo, Valtierra, Zaragoza, Tudela y Villamayor de Monjardín, cerca de Estella. Los castellanos realizaron una incursión sobre sus territorios en el 883 que fue respondida inmediatamente con un provechosos ataque sobre Álava y Castilla. Sin embargo, volvió a pedir la ayuda asturiana en el 884 pero le fue negada. Ese mismo año fue derrotado por Muhámmad I.

A comienzos del gobierno de Diego Rodríguez había dos posiciones castellanas que ya serían inamovibles: Pancorbo en manos castellanas y Cellorigo en manos alavesas. Por parte musulmana Ibrillos y Grañón serán las dos plazas más importantes y no serán conquistadas hasta inicio del siglo X. El resto de fortalezas debieron cambiar de manos en multitud de ocasiones, pero es plausible que los castellanos poco a poco fueran afianzándose en algunas de ellas como Cerezo de Río Tirón y Castil de Carrias. Así permite al menos ser inducido de la actividad repobladora que se va a llevar a cabo en la zona de Oca.

Restauración de la sede episcopal de Oca

Oca es la antigua Auca Patricia, sede episcopal ya en época visigoda. Es posible que en esta zona siempre hubieran quedado poblaciones y fortificaciones aunque no organizadas por el reino asturiano, como San Miguel de Pedroso. Sin embargo es ahora cuando empieza a ser parte del reino asturiano gracias a la labor del conde Diego Rodríguez Porcelos.

La repoblación definitiva parece que se hizo entre los años 873 y 880. La sede aucense está en pleno funcionamiento durante el gobierno del conde Diego y además se ve favorecida por numerosas donaciones del conde. Puede que esta actitud se deba a que en los dominios del obispado de Valpuesta no se vea reconocida su autoridad, como lo confirman dos documentos uno del 875, en el que el presbítero Emérito dona diversos bienes al monasterio de San Cosme y San Damián; y otro fechado hacia el 884 en el cual el presbítero Sisnando entrega posesiones al monasterio de San Emeterio y Celedonio de Taranco.

La línea fronteriza del Arlanzón

La expansión continúa hacia el sur y llega a orillas del río Arlanzón. Los Anales Castellanos nos dan la fecha del 882 para la repoblación de Ubierna y Burgos por parte del conde Diego Rodríguez. Y ese mismo año debió acontecer la repoblación de Castrogeriz, el antiguo Castrum Sigerici visigodo. Sin embargo el mismo 882 los cordobeses asolaron esta nueva zona de fortalezas y al menos obligó a Nuño Núñez, encargado de la defensa de Castrogeriz, a abandonar la fortaleza. Pero es seguro que en el 884 estas plazas ya estaban los suficientemente organizadas.

Parece probable que Diego Rodríguez fuera también el fundador de una nueva villa cercana a Castrogeriz, Villadiego, que aparece en los documentos desde comienzos del siglo X.

Por lo tanto la nueva frontera va a tener fortalezas de renombre como Castrogeriz, Ubierna y Burgos, pero seguro que otras muchas se levantaron en esta época. Fray Justo Pérez de Urbel cita las siguientes: Castrillo de Riopisuerga, Castrogeriz, Torres de Villasandino, Castrillo Mota de Judíos, Castrillo de Murcia, Torres de Hornillos del Camino, Castrillo de Tardajos, Castrillo de Muñó, Burgos, Celada de la Torre, Castrillo de Arlanzón, Castrillo de la Vega, Castrillo del Val, Castrillo de Verrocue, Torrepadre, Pampliega y Torre de Doña Imblo.

El oscuro final del conde Diego

No existe una fecha clara sobre la muerte de Diego Rodríguez. Parece ser que murió ejecutado y asesinado. De hecho, en 885 se produjo la rebelión contra Alfonso III del conde Hermenegildo Pérez, hijo de Pedro Theón. Tanto Pedro Theón como Rodrigo fueron hombres de la mayor confianza para el rey y sus hijos continuaron siendo condes. Es probable que Diego apoyara esta revuelta y corriera la misma suerte que los demás nobles: Hermenegildo Pérez, Hanno… y fuera ejecutado. Seguramente fuera enterrado en Cornuta (Cornudilla, Burgos) o en la iglesia de San Felices de Oca.

La Crónica najerense consigna la muerte del conde Diego en Cornudilla el 31 de enero de 885.

Vela Jiménez, conde de Álava (c. 870-d. 883)

Tras la sublevación de los alaveses al mando de Eglyón en torno a los años 867 u 868, Rodrigo se hizo con el control de las tierras alavesas. Parece que parte de estos dominios pasaron también a manos de su sucesor Diego. Así nos lo demuestra un documento fechado en el 871, que parece antedatado, en el cual una familia procedente de León, a cuyo frente se encuentra Arroncio, dona al abad Pedro del monasterio de San Vicente de Aosta numerosas posesiones en Aosta (Acosta-Akozta, VI), Zativa (Záitegui, VI), Foze de Arganzone (La Puebla de Arganzón, BU), Zestave (Zestafe, VI), Olleros (Ollerías, VI), Letonnu (Letona, VI), Foronda (Foronda, VI) y Ganna (Gauna, VI). Es probable que los dominios de Diego en la zona abarcaran una zona delimitada por el río Zadorra desde su nacimiento en la sierra de Gorbea hasta su desembocadura, incluyendo las importantes fortalezas de Divina y Mendoza.

Sin embargo, el resto de las tierras de Álava ya no van a pasar a manos de Diego Rodríguez Porcelos. Otro personaje va a aparecer como conde de estos territorios, Vela Jiménez. Está fuera de duda que estas tierras eran de soberanía asturiana como lo confirma un diploma de Jaca del 867 que dice: «Reinando el rey Carlos en Francia, Alfonso, hijo de Ordoño, en la Galia Comata y García Íñiguez en Pamplona». Alfonso III va a tener una política de acercamiento con el reino pamplonés, antaño enemigo y aliado con los Banu Qasi. Se va a casar con Jimena, posiblemente hija del rey Garcia Íñiguez de Pamplona y hermana del rey Fortún Garcés.

El resultado es que en torno al 870 aparece un nuevo conde alavés, Vela Jiménez quien se ocuparía de la defensa de Álava desde su fortaleza de Cellorigo, gobernando el territorio a las órdenes de Alfonso III, pero siendo parte de la familia reinante en Pamplona.

Los diversos condes castellanos (h. 885-931)

Los últimos años del reinado de Alfonso III (885-910)

El último periodo del reinado de Alfonso III estuvo marcado por tres hechos. El primero es la firma de una tregua con Córdoba con lo que los únicos ataques externos serán por parte de los Banu Qasí. Por otra parte, el avance hacia el sur parece detenerse, seguramente para proceder a su organización territorial y defensiva. Y sus últimos años vendrán marcados por la inestabilidad provocada por varias rebeliones incluso de sus hijos.

El único enemigo externo activo durante los años finales del reinado de Alfonso III fue el formado por la familia Banu Qasí. Muhámmad ben Lope, gobernador de Toledo y antiguo aliado de Alfonso III, atacó en el 883 a sus parientes de Zaragoza y Tudela, derrotando a ambos y creando de nuevo una amenaza para la parte oriental del reino de Asturias.

Los condes de Álava (Vela Jiménez) y Castilla (Diego Rodríguez) van a tratar de contener su avance saqueando las posesiones de los Banu Qasí en el actual territorio de La Rioja. Muhámmad ben Lope contestará ese mismo año saqueando de nuevo Álava y Castilla.

Tras dos aceifas cordobesas en los años 882 y 883 a cargo del hijo del emir Muhámmad I, al-Mundir, en el 884 se firma una tregua entre Córdoba y Oviedo. Mientras tanto Castilla y Álava tienen que seguir soportando las acometidas de Muhámmad ben Lope (886). Este Banu Qasí murió en el 898, en batalla con el conde barcelonés Wifredo I, el Velloso, quien fue herido de muerte. Muhámmad deja como heredero a Lope ben Muhámmad. Alfonso III, tras entrar en la fortaleza de Grañón en el año 899, sitió a Lope en Tarazona (900) pero este lo rechaza matándole 300 hombres.

Toledo seguía siendo otro foco de agitación tanto para el emirato omeya como para el reino asturiano. En el 903, Lope ben Muhámmad puso como gobernador de Toledo a su pariente Isa ben Musà, pero fue asesinado en el 906 por el toledano Lope ben Tarbisha, con el apoyo de Alfonso III (907). Mientras tanto Lope ben Muhámmad no cesaba en sus correrías y atacó y conquistó el castillo de Bayas, cerca de Miranda de Ebro (904). Sin embargo, la estrecha unión entre los monarcas asturianos y navarros posibilitó el fin de los Banu Qasí. Lope ben Muhámmad murió en 907 mientras atacaba Pamplona.

El año 885 está marcado por la rebelión de Hermenegildo Pérez, hijo del conde Pedro Theón, en Galicia así como Sarracino Gatónez, hijo del conde Gatón, repoblador de Astorga. Además ese mismo año parece que murió el conde de Castilla, Diego Rodríguez. Es probable que esta rebelión de los hijos de aquellos condes que habían sido parte de los confidentes del rey se deba a intentos del monarca de atajar cualquier deseo de independencia o de tener más poder del que estaba dispuesto a ceder.

A estas tensiones con los magnates del reino se vino a sumar la decisión real de repartir el reino de Asturias entre sus hijos, tal y como se hacía en varios estados europeos. A Ordoño, Galicia; a Fruela, el núcleo primitivo de Asturias; y a García, el primogénito, las tierras foramontanas de León y Castilla. La primera muestra de descontento ante este modo de proceder fue la revuelta del conde palatino Adamnino, quien fue ajusticiado junto a sus hijos. Poco después, en el 909 se rebelaría el conde de Amaya, Nuño Núñez, y esta rebelión se vería apoyada por los hijos de Alfonso III y su esposa. Alfonso III fue obligado a abdicar y se retiró al pueblo asturiano de Bortes o Boiges, el actual Puelles. Aún pudo peregrinar a Santiago y lanzar, con el permiso de su hijo García, una nueva salida contra los musulmanes. Murió en Zamora en 910.

Castilla entre 885 y 910

Tras la oscura desaparición del conde Diego Rodríguez, probablemente en 885, ninguno de su estirpe volverá a ocupar una dignidad condal. Entre 885 y 897 solo se encuentran dos documentos referentes a la zona del condado de Castilla. Ninguno alude a la existencia de un conde pero sí a la del rey Alfonso. Es posible que Alfonso III no quisiera dar la oportunidad a ningún magnate de tomar el poder en la región más alejada del centro de poder asturiano que pudiera llevar a algún intento secesionista. Puede ser también que más tarde viera que era indispensable delegar el gobierno de aquella problemática zona en alguien de su confianza. ¿Cómo conciliar ambas posiciones?: dando poder de gobernar sobre Castilla no a un único conde sino a varios.

El nombre de Munio Núñez aparece por primera vez ligado a la fortificación de Castrogeriz (882). Su gobierno se debía extender en un principio en la zona que mediaba entre Brañosera al norte, pasando por las importantes fortalezas de Amaya y Castrogeriz hasta el río Esgueva. Su hija, llamada Munniadonna o Nuña, se casó con el primogénito de Alfonso III, García. De esta forma se unía con la familia más poderosa del momento en Castilla, ya que Munio Núñez aparece como conde de Castilla. Tras la rebelión del conde palatino Adamnino, Alfonso sospechó de las intrigas de su primogénito y desde Carrión marchó hacia Zamora, donde apresó a García y lo envío al castillo asturiano de Gonzón. Es entonces cuando el conde Munio Núñez se rebela contra Alfonso III. Y además sus hijos no le apoyaron y le obligaron a abdicar (909). García se convertiría en el rey de los dominios castellanos.

Gonzalo Fernández es nombrado por primera vez en el 899 como conde de Burgos, y pronto hace de Lara su base, extendiendo su gobierno desde la zona de Espinosa y Escalada hasta el río Arlanza. Antes de la independencia de Castilla, tendrá que hacer frente a la guarnición musulmana de Carazo.

Gonzalo Téllez es nombrado en 897 como conde de Lantarón, abarcando sus dominios desde el río Nervión hasta la sierra de la Demanda con las fortificaciones de Lantarón, Pancorvo y Cerezo. Desde sus dominios asegura la frontera oriental contra las aceifas sobre todo de la familia Banu Qasí. En el 899, Alfonso III recupera la importante plaza riojana de Grañón, pero tras la derrota de Valdejunquera tiene que ser abandonada. Unos años después, en el 904, Alfonso III asedia de nuevo Grañón sin éxito, ante la acometida de Lope ben Muhámmad, aunque logra ocupar y destruir otra plaza fuerte musulmana, Ibrillos. No será hasta el 913 cuando Grañón aparezca ya como fortaleza del reino de León.

Estos tres condes van a ser los protagonistas del movimiento expansivo hacia el sur más importante, van a avanzar hasta llegar a la ribera del río Duero.

Reinado de García I de León (910-914)

Alfonso III dividió sus posesiones entre sus hijos, legando al primogénito, García, León y las tierras foramontanas (entre las que se incluye Castilla); a Ordoño, Galicia (y Portugal que en aquel entonces era territorio gallego); y a Fruela, Asturias.

Con García regresa el impulso expansivo que va a tener dos frentes en el ámbito castellano. Por una parte, alcanza el río Duero en el año 912 y acomete también por la zona riojana, punto de convergencia de los intereses leoneses, navarros y musulmanes.

Precisamente tras tomar diversas fortalezas riojanas, y a su vuelta a Zamora, encontró su muerte, en marzo del 914. Muerto sin descendencia le sucedió su hermano Ordoño.

Es lógico pensar que el conde Munio Núñez, que a partir de ahora vemos en la corte leonesa al lado del rey García, haya influido en la decisión de expandir las tierras del reino hasta alcanzar el río Duero en su parte oriental. Munio Núñez ya no vuelve a figurar desde el 909 como conde de Castilla, sino únicamente de Amaya, su solar, el lugar desde donde había emprendido la repoblación de Castrogeriz.

Ahora son dos los magnates importantes sobre el terreno: Gonzalo Fernández, desde su centro de Lara, se titula conde de Castilla y de Burgos; Gonzalo Téllez, desde sus fortalezas orientales, se hace llamar conde de Lantarón y Cerezo. Y esta situación es cuando las diversas crónicas se hacen eco de que «en el año 912 poblaron los condes Nuño Núñez, Roa; Gonzalo Téllez, Osma; y Gonzalo Fernández, Aza, Clunia y San Esteban, junto al río Duero».

Se conforma así otra frontera a lo largo de un río. Hace casi algo más de cien años, se comenzó a fortificar la ribera del Ebro, y en un siglo se pasa sucesivamente de norte a sur por el Arlanzón, el Arlanza, el Esgueva y se llega al Duero. Se van a revitalizar antiguas ciudades como Roa (la antigua Rauda arévaca y romana), Clunia y Osma (Uxama).

Pronto se configurará una nueva línea fronteriza de la que aún quedan vestigios tanto arqueológicos como toponímicos. Así, la nueva frontera irá de oeste a este: Peñafiel, Curiel de Duero, Roa, Berlangas de Roa, Castrillo de la Vega, Gumiel de Hizán, Aranda de Duero, Torre de Salce, Caleruega, Vadocondes, Alcozar, Langa, Torres de Guisando, San Esteban de Gormaz, Peñaranda de Duero, Abolmondar, Abolazaba, Berlanga de Duero, Gormaz, y Osma.

García volvió a dar un nuevo impulso a la frontera riojana apoyándose en el conde de Lantarón y Cerezo, Gonzalo Téllez y en el conde Fernando Díaz, sito en Lantarón, hijo del otrora fundador de Burgos, Diego Rodríguez. Aprovechando que en el 912 había muerto el emir ‘Abd Al·lah y su sucesor ‘Abd al-Rahmán III se dedicaba a acabar con los innumerables focos de rebelión, García I acudirá a su frontera oriental en el 913. Y desde aquí avanzará por La Rioja conquistando Nájera y Calahorra y sitiando Arnedo, que resistió. Sin embargo, las tropas leonesas se retiraron, quizás por una grave enfermedad de García. Poco después, en marzo del 914, García I muere en Zamora. Los avances por La Rioja apenas fueron aprovechados.

Reinados de Ordoño II (914-924) y Fruela II de Asturias y León (924-925)

Tras la muerte de García I, su hermano Ordoño II, que hasta ese momento había reinado en Galicia, es coronado en León en 914. Reagrupando de nuevo los reinos gallego y leonés mientras que en Asturias, sigue gobernando su hermano Fruela II. Estableció definitivamente la capital en la ciudad de León

Su primera acción fue una incursión contra Mérida (914), en la que logró un importante botín y tributos. Mientras tanto, el emir Abd al-Rahman III va pacificando sus territorios, tomando Sevilla (913) y acosando a Omar ben Hafsun en Algeciras y Bobastro (914). La instauración de una línea fronteriza en el río Duero es vista como una amenaza por parte de los cordobeses, y por ello enviará varias incursiones: en 916 (exitosa) y en 917. En la última los castellanos causaron grandes bajas, aprovechando de las disensiones surgidas entre andalusíes y bereberes. Cuando llegaron los refuerzos leoneses, los andalusíes se retiraron y los bereberes fueron derrotados.

El reinado de Ordoño II está marcado por una estrecha alianza con el rey navarro Sancho Garcés I. Esta estrecha colaboración posibilita la conquista definitiva de La Rioja (923-924), asegurando para siempre el flanco oriental del reino leonés, aunque a costa de ceder la soberanía al reino navarro.

Ordoño II muere en 924 en el camino de Zamora a León, y su hermano Fruela II es nombrado sucesor, con lo que todos los territorios de Alfonso III vuelven a estar de nuevo unidos. Durante su reinado de apenas catorce meses no realizó ninguna acción de relevancia, salvo prestar ayuda a Sancho Garcés I ante la acometida cordobesa del 924, aunque no pudo evitarse la derrota navarro-leonesa y la destrucción de Pamplona.

Fruela II muere en 925 a consecuencia de la lepra, iniciándose una sangrienta guerra entre los hijos de Ordoño II (Alfonso, Sancho y Ramiro) y el hijo de Fruela, Alfonso Froilaz por la disputa del trono.

La conquista definitiva de La Rioja (924)

La frontera oriental del reino leonés siempre estuvo en peligro. El río Ebro era el lugar más adecuado por el que penetrar en Castilla para realizar saqueos y así fue puesto en práctica tanto por los emires cordobeses como los Banu Qasi.

Lope ben Muhammad era uno de los miembros de esta familia, que tenía un poder considerable en la zona riojana. En 904 Lope ben Muhammad conquista la fortaleza de Bayas, cercana a Miranda de Ebro, y obligaba a los castellanos a levantar el cerco de los castillos de Buradón y Grañón. En 908 Lope encabeza una operación contra Pamplona pero muere en el transcurso de la misma. Su hermano ‘Abd Allah se instala en Tudela y continúa su política de hostigamiento a navarros y leoneses: en el 911 vuelve a derrotar a Sancho Garcés I. Por eso en el 913 leoneses y navarros deciden unir sus fuerzas y así logran conquistar numerosas fortalezas riojanas llegando hasta Calahorra. Sin embargo se retiraron al poco y ‘Abd Allah recuperó las posiciones perdidas casi sin esfuerzo (914).

La conquista de La Rioja y de Nájera era crucial para mantener la estabilidad de ambos reinos. De nuevo en el 918 van a atacar las posiciones musulmanas en Nájera, Tudela, Valtierra, Arnedo y Viguera, pero sin poder consolidar ninguna posición.

Como reacción, en 920 los ejércitos cordobeses se encaminan hacia la frontera del Duero. Los castellanos, ante las pocas fuerzas disponibles (el grueso del ejército leonés se hallaba reunido con el navarro para atacar de nuevo La Rioja), trata de negociar con los cordobeses para que desvíen su ataque. Aunque en un principio parece que consiguen su objetivo, finalmente ‘Abd al-Rahman III cae sobre Osma, destruye la fortaleza de San Esteban y arrasa Alcubilla y Clunia. Después se dirige hacia Tudela que está siendo asediada por leoneses y navarros. Y en algún punto cercano a Muez, en el valle del Junquera, derrota a ambos ejércitos en la llamada batalla de Valdejunquera. Puede que esta derrota y la posible inacción de los castellanos fuera la causante de que ese mismo año Ordoño II mande encarcelar a los cuatro condes castellanos: Nuño Fernández, Fernando Ansúrez, Rodrigo Díaz Abolmondar Albo y su hijo Diego Rodríguez.

En 921 Ordoño II se desquita de esta derrota atacando la zona de Sigüenza. Pero en 923 la unión de las fuerzas leonesas y navarras van a conseguir la total dominación de La Rioja. Sancho de Navarra tomará Viguera mientras Ordoño conquista Nájera. Desde este momento La Rioja será parte integrante del reino de Pamplona, que a partir de ahora se llamará reino de Pamplona y Nájera, para resaltar la importancia de la conquista. Nájera dispondrá además de palacios reales y en ella residirá un delegado del rey navarro. A cambio de la ayuda leonesa, Navarra reconocerá la primacía del reino de León.

Aunque en 924 los cordobeses tratan de remediar esta conquista y llegan incluso a incendiar Pamplona, solo lograrán someter Calahorra. El resto de La Rioja quedará en manos pamplonesas. La Rioja será repoblada con navarros, y castellanos, que se unirán a los mozárabes, muladíes y judíos que allí habitaban.

Los nuevos condes castellanos

Poco después de la subida al trono de Ordoño II vamos a asistir a un reemplazo de los antiguos condes castellanos.

Gonzalo Fernández aparece como conde en Burgos y como conde de Castilla. Parece ser que después pasa a la corte leonesa, donde figura en una asamblea de magnates y nobles antes de la derrota de Valdejunquera (920). Fray Justo Pérez de Urbel supone que después marcharía a la corte navarra, donde, entre los años 924 y 930, aparece un Gundisalvus comes, nombre poco frecuente en los documentos navarros.

Gonzalo Téllez y su mujer hacen una donación al monasterio de San Pedro de Cardeña el 25 de febrero de 915 aunque ya no figura como conde, aunque la razón pueda ser la naturaleza familiar de la transacción.

Los nuevos nombres que aparecen en los documentos son:

Fernando Ansúrez, de la familia de los Assur o Ansúrez que había repoblado los montes de Oca a mediados del siglo IX.

Fernando Díaz, al frente de los dominios de Cerezo y Lantarón.

Munio Vélaz, al frente del condado de Álava.

Además tenemos el llamado Episodio de Tebular (920) en el cual el rey Ordoño manda encarcelar a los condes de Castilla que según este suceso son cuatro: Fernando Ansúrez, Nuño Fernández, Abolmondar Albo y su hijo Diego.

De estos dos últimos Fray Justo Pérez de Urbel los supone descendientes de Diego Rodríguez Porcelos, que actúan en la zona de Burgos. Para Pérez de Urbel, el nombre de Abolmondar Albo sería Rodrigo Díaz, hijo de Diego Rodríguez Porcelos. Así en el 924 existe un documento en el que un tal Rodrigo Díaz funda el monasterio de San Juan de Tabladillo entre Silos y Covarrubias, firmando entre otros Diego Roderiz, que sería su hijo.

Al año siguiente parece que Ordoño II vuelve a hacer cambios entre los gobernantes de su marca oriental:

Nuño Fernández, posible hermano del antiguo conde Gonzalo Fernández, que aparecerá como conde de Castilla.

Fernando Ansúrez parece quedarse en la corte leonesa.

Álvaro Herraméliz aparece ahora como conde en Álava.

Abolmondar Albo aparece junto a Ordoño en La Rioja en el 923, y su hijo Diego Rodríguez en el 924.

Las causas del enfrentamiento entre los condes castellanos y el rey leonés que llevaron al Episodio de Tebular seguramente se deban a dos causas: la primera a que la política de colaboración con los pamploneses y la renuncia al territorio riojano choca con las ambiciones de los condes castellanos que durante años han defendido la frontera oriental del reino leonés; la segunda es que el esfuerzo llevado a cabo en La Rioja debilitó las defensas en el río Duero, por donde los cordobeses penetraron varias veces de forma victoriosa: 916, 920 frente a San Esteban y 918 con Badr ben Ahmed frente a Mituniya (¿Monzón de Campos?).

Reinado de Alfonso IV (925-931)

La muerte de Fruela II dio paso a una guerra civil entre diferentes pretendientes al trono leonés. Por una parte se encuentran los hijos de Fruela II: Alfonso, Ramiro y Ordoño; y por otra los hijos de Ordoño II: Alfonso, Sancho y Ramiro. En un principio los partidarios de Alfonso Froilaz el Jorobado, le aclaman como rey en León. Pero Alfonso Ordóñez pide ayuda a su suegro Sancho Garcés I de Navarra, y con esta ayuda y el apoyo de los nobles de Galicia y el condado de Portugal, arrojó a Alfonso Froilaz del trono leonés. El rey destronado se refugió en Asturias donde conservó su poder regio.

Alfonso IV Ordóñez fue coronado en León en 926. Sus hermanos Sancho y Ramiro recibieron el gobierno de Galicia y Portugal respectivamente. Sancho murió sin descendencia en 929, con lo que ambos reinos quedaban de nuevo unidos.

En la primavera del 930 murió su esposa, Onneca (o Íñiga) Sánchez, y Alfonso IV decidió abdicar de su trono e ingresar en el monasterio leonés de Sahagún. Llamó a su hermano Ramiro y ante los nobles y obispos reunidos en Zamora, le cedió el trono leonés. Sin embargo a comienzos del 931, y sin saberse a ciencia cierta las causas, Alfonso IV abandonó el monasterio y se dirigió a León, volviendo a proclamarse rey. Ramiro II, que estaba en Zamora, cercó León y la rindió, hizo preso a Alfonso IV en torno a agosto del 931 y lo encerró con grilletes en un calabozo.

Aprovechando este suceso, Alfonso Froilaz y sus hermanos Ordoño y Ramiro atacaron a Ramiro II desde sus posesiones en Asturias. Pero de nuevo Ramiro II venció a sus contrincantes haciéndoles esta vez prisioneros, fueron conducidos a León y encerrados junto con Alfonso IV de León. Acabó así la guerra civil leonesa que había lastrado al reino desde la muerte de Fruela II. Poco después todos ellos fueron condenados a ser cegados, y posteriormente fueron trasladados al monasterio de San Julián y Santa Basilisa de Ruiforco (Ruiforco de Torío), donde permanecieron encerrados hasta que fallecieron.

Durante la contienda por el trono leonés entre los Froilaz y los Ordóñez, esta fue la situación en la marca oriental del reino. El conde de Álava y Lantarón, Álvaro Herraméliz, reconoce a Alfonso IV pues está casado con una hermana de su mujer, de la estirpe real navarra.

El conde Nuño Fernández también le reconoce, pero es la última vez que aparece en la documentación. Puede que su postura durante la contienda no fuera muy clara y por eso debió de caer en desgracia. En otro documento que se refiere a la zona de la actual Cantabria aparece su nombre y reconoce como rey a Alfonso Froilaz.

El poder en Castilla pasará a Fernando Ansúrez, del linaje asentado de antiguo en la zona de Oca. Entre marzo de 926 y 929 no hay documentación que nos permita conocer la fecha exacta en la que Fernando Ansúrez se hace cargo del condado. Existen documentos donde se reconoce a Fernando Ansúrez como conde de Castilla. Ambos se refieren a donaciones hechas al monasterio de San Pedro de Cardeña. Su nombre no aparecerá más y será sustituido por Gutier Núñez.

En la zona al sur del río Arlanzón parece que no se extiende la autoridad del conde. En esta zona se respetaría la autoridad de la familia del antiguo conde Gonzalo Fernández, con sede en Lara. Pero la situación se volvió a complicar con el enfrentamiento en los hermanos Alfonso IV y Ramiro II. En un principio, el conde alavés, Álvaro Herraméliz, y el nuevo conde de Burgos, Gutier Núñez, serán fieles a Alfonso IV. Pero el triunfo final del rey Ramiro II significó el fin de poder de ambos condes y el ascenso de un nuevo dirigente que a la larga será el verdadero conformador de Castilla como unidad política e histórica, Fernán González.

Fernán González y la autonomía del condado de Castilla (931-970)

Orígenes de Fernán González

Fernán González encarnó todos los valores que se le atribuyen al buen castellano: trabajador, con honor, combativo a favor de la fe católica e independiente. Desde el siglo XIII hubo una tradición nacionalista y religiosa que consideró a Fernán González como el héroe defensor de Castilla, y teniendo como punto central de la unidad en la fe católica. Esta tradición comenzará con el Poema de Fernán González.

La importancia de este conde en la historia castellana es innegable. Su actuación política en el reino de León dará lugar a que Castilla debilite los vínculos feudales con el reino leonés en un grado que no alcanzaron ningún otro de los territorios que también lo intentaron: condado de Saldaña, condado de Portugal y los condes de Galicia. Al final de su gobierno, Castilla actúa libremente en su política exterior, aunque sin dejar de otorgar cierta preeminencia a León, ya se puede considerar autónomo de facto. Otras interpretaciones históricas consideran este punto el comienzo de su independencia, pero siempre estuvo ligado políticamente a los reinos de León y de Navarra, hasta su constitución formal como reino en 1065 a la muerte de Fernando I de León y Castilla.

De los orígenes de Fernán González existen varias noticias en las crónicas, algunas de ellas contradictorias entre sí, y la mayoría, añadidos imaginarios. Todas las crónicas posteriores a la época de Fernán González tratan de emparentarlo primero con uno de los míticos Jueces de Castilla, Nuño Rasura; y después con la primera familia condal, la iniciada por el conde Rodrigo.

Se pueden dar dos genealogías. La primera, más completa y emparentándole con los reyes de León, un Juez de Castilla y la primera familia condal. Esta genealogía nunca podrá ser probada pues no existen documentos que la acrediten y se basa en noticias muy posteriores a la época y en suposiciones más o menos sólidas de los historiadores.

La segunda genealogía será más corta pero más segura. Tras analizar la documentación existente se puede concluir como cierto que Gonzalo Fernández era su padre y que Munio Núñez de Castrogeriz y Munio Núñez de Brañosera fueron antepasados suyos pues ambos confirmaron el Fuero de Brañosera y cuando lo hace Fernán González se refiere a que su padre y abuelos lo hicieron. Por otra parte, asumiendo que el hijo toma el cognomen del padre, Gonzalo Fernández tuvo que tener un padre llamado Fernando, que podría ser Fernando Núñez de Castrosiero.

Todo parece apuntar a que nació en el castillo de Lara, y allí debió pasar sus primeros años. Existe una leyenda sobre su crianza en la Montaña, en la actual Cantabria.

Fernán González, conde de Lara (c. 929-c. 931)

Los años que transcurren entre la muerte de Fruela II (925) y el ascenso definitivo al poder de Ramiro II (931) están presididos por el reinado de Alfonso IV de León Ordóñez, el Monje, el cual comenzó con una guerra civil contra Alfonso Froilaz y acabó con otro conflicto con Ramiro II. Hagamos ahora un repaso de los diferentes magnates con atribuciones condales que dominan el territorio castellano en esta época.

Nuño Fernández ostenta el título de conde de Castilla y de Burgos desde el 921. Es muy difícil conocer su posición en el conflicto entre Alfonso Ordóñez (Alfonso IV) y Alfonso Froilaz. Sin embargo es esta su última aparición en la zona.

Fernando Núñez ya había tenido dignidad condal en el reinado de Ordoño II cuando aparece como conde en Castilla. Vuelve a aparecer con Alfonso IV como conde en Castilla en el 929 quizás sustituyendo a Nuño Fernández. No se vuelve a tener noticia de él desde esta fecha en Castilla coincidiendo con los sucesos de la renuncia al trono de Alfonso IV y su posterior arrepentimiento y conflicto con Ramiro II.

Álvaro Herraméliz domina el condado de Álava, siendo nombrado por primera vez en 923 y desde esta base parece que dominó el condado de Lantarón y el de Cerezo. Parece que apoyó a Alfonso IV, pues estaba casado con una hermana de la mujer del rey, frente a Ramiro II pues desde el 931 ya no se vuelven a tener noticias de él en Castilla.

Gutier Núñez aparece como conde en Burgos en el difícil año del 931, en pleno enfrentamiento entre Alfonso IV y Ramiro II. Dice Pérez de Urbel que este magnate debía de ser un importante conde gallego hermano de Goto, viuda de su hermano el rey Sancho y que pudo ser nombrado conde para asegurar la fidelidad de esta importante familia. Si es así, la caída de Alfonso IV también provocó la suya. Años después, en el 935, parece que recuperó la confianza real pues aparece en León confirmando una donación real a la sede episcopal leonesa.

De lo explicado anteriormente se puede deducir que ante el conflicto en Alfonso IV y Ramiro II, los condes de Castilla y Álava, Gutier Núñez y Álvaro Herraméliz, apuestan por Alfonso. Parece incluso que este rey estuvo en la zona de Castilla durante la contienda. Esto explica que ambos dejen de disponer de sus cargos con el triunfo definitivo de Ramiro II.

La primera dignidad de Fernán González fue conde de Lara. La presencia de la familia del conde de Castilla en ese momento, Fernando Ansúrez, parece reconocer del dominio de estos territorios al sur del río Arlanzón a Fernán González. Suponemos que las relaciones entre ambos son de momento cordiales aunque en el futuro su familia y la de Ansúrez serán rivales.

Fernán González, conde de Castilla, Lantarón y Álava (c. 931-944)

Primeras apariciones documentales

Los primeros testimonios documentales sobre el mandato de Fernán González como conde de Castilla se producen en 932. En dos de ellos queda confirmado que en la persona de Fernán González se vuelven a unir la gobernación de todos los territorios castellanos, Lantarón, Cerezo, Burgos y Álava. Nos encontramos por tanto con que en apenas un año, el señor de Lara se convierte en el gobernador de toda la marca oriental del reino de León, sin ningún tipo de contrapeso en dicho territorio y con la confianza plena del rey. Es posible que esta maniobra regia se deba a los cambios que se estaban produciendo más al sur, donde desde el 929 Abderramán III se había proclamado califa.

En dicho documento se puede leer: «Primo anno regni sui Ranimiri principis in Legione; Fredenandus comes in Castella et in Alapa». Junto con otra carta del Monasterio de San Millán de la Cogolla, también del 932, que dice que el noble alavés Sarracín Gutiérrez con sus hermanos vende al abad entre otras cosas una tierra en Salinas de Añana «contigua a otra que es propiedad de nuestro señor, el conde Fredelando».

Relaciones matrimoniales entre León, Castilla y Navarra

El reino de Navarra tiene en esta época un protagonista en la persona de la reina Toda, segunda esposa de Sancho Garcés I, regente del reino debido a la minoría de edad de su hijo García Sánchez. La situación de su pequeño reino le obligó a tratar de buscar alianzas matrimoniales con el resto de las entidades políticas que le rodeaban.

Sus primeros movimientos fueron encaminados a fortalecer su alianza con el reino de León y asegurar cierta preeminencia en el condado de Álava.

Su hija Onneca o Íñiga se casó con el rey leonés Alfonso IV firmando así una estrecha alianza entre ambos reinos.

Su hija Sancha se casó con el rey Ordoño II en el 924 poco antes de morir. Después se unió con el recién nombrado conde de Álava, Álvaro Herraméliz, el cual tras la guerra civil del 931 fue despojado de sus dominios y probablemente también murió. Un nuevo matrimonio unió a Sancha con Fernán González quizás en el 932, ya que en una carta de donación al monasterio de San Pedro de Cardeña del 13 de agosto de 935 aparecen el conde y su esposa junto con sus dos hijos Gundisalvo Fredinandiz y Sancius Fredinandiz.

Otra hija llamada Velasquita se casó con el conde de Álava, Munio Vélaz en 924 o 925. Este conde parece que murió poco después y fue sucedido por Álvaro Herraméliz. Siguiendo las indicaciones maternas se volvió a casar con Galindo, hijo del conde Bernardo de Ribagorza; y aún tuvo un tercer esposo, Fortún Galíndez, que fue gobernador de Nájera entre 928 y 973.

El ascenso de Ramiro II al trono leonés supuso un golpe a esta política matrimonial navarra pues para Toda representó que sus dos yernos, Alfonso IV y Álvaro Herraméliz eran desbancados del poder. Sin embargo supo de nuevo tejer la red y logró que otra hija, Urraca, se casara con Ramiro II, una vez que este renunció a su matrimonio con la gallega Adosinda Gutiérrez por ser pariente suya. El matrimonio también se debió contraer en torno al 932, siendo la primera aparición documental de la nueva reina en el 934.

Tras todo este manejo político tenemos una estrecha alianza entre leoneses y navarros además de una enorme influencia de la reina Toda sobre los asuntos del reino de León ya que su rey y uno de sus condes más poderosos, el castellano, son yernos suyos.

Contexto histórico: Ramiro II y el califa ‘Abd al-Rahmán III

En agosto del 932 ‘Abd al-Rahmán III logró acabar con todos los movimientos de rebeldía que desde fines del siglo pasado se habían extendido por todo al-Ándalus. Fue la siempre rebelde ciudad de Toledo la última en caer a pesar de los apoyos que siempre habían recibido desde el reino de León.

Una vez restablecido el orden en la Marca Media, ‘Abd al-Rahmán vuelve sus miras hacia el objetivo de la frontera del Duero que desde el 912 era la posición más meridional del reino de León con la excepción de la zona portuguesa, donde estaba algo más al sur, en el río Mondego.

En la primavera del 933, desde la importante base de Medinaceli un ejército cordobés amenazó Osma y San Esteban de Gormaz. La acción conjunta del conde castellano y el rey leonés logró parar este envite que anunció el inicio de un período de continuos ataques contra esta posición estratégica que no acabará hasta el siglo XI. Quizás como respuesta a este ataque, Ramiro organizó una razzia contra la fortaleza de Maŷrit (Madrid) a la que también acudió Fernán González. La ciudad fue tomada así como su castillo, mandado edificar en tiempos del emir Muhámmad I. Sin embargo tras obtener el botín correspondiente se abandonó la posición que pronto fue retomada por los cordobeses poniendo al frente al cordobés Áhmad ben ‘Abd Al·lah ben Yahya al-Laythi.

El conflicto se reanuda al año siguiente. Los cordobeses vuelven a acechar Osma, esta vez con mayor fortuna, pues las tropas leonesas y castellanas se refugian en las fortalezas. Tras dejar un cuerpo del ejército cerca de Osma, ‘Abd al-Rahmán III prosigue por tierras de Soria hacia el norte con el objetivo de atacar el reino navarro. Llegando a Pamplona, se entablaron negociaciones con la reina Toda quien se declaró junto con su hijo García vasallos del califa. Una vez conseguida esta sumisión, los ejércitos cordobeses se dirigieron por La Rioja para atacar Álava y luego adentrarse hasta Burgos, que fue completamente destruida. Según nos cuentan los Anales Castellanos, en su retirada parece que fueron hostigados por las tropas leonesas a su paso por Osma causándoles una derrota, que en todo caso no debió de ser de gran importancia.

Otra incursión cordobesa en el 936, esta vez a través de Somosierra, acabó con la muerte del gobernador de Madrid antes citado. Mientras tanto la familia dominante en la Marca Superior de al-Ándalus tramaba una rebelión contra Córdoba que consiguió el apoyo de Ramiro II. Tras la caída de los Banu Qasí, los Tuchibíes eran los dominadores de la zona. En el 937 el gobernador de Zaragoza y jefe de la familia, Abu Yahya ben Muhammad, pidió tropas auxiliares a León que le fueron concedidas. Por supuesto, ‘Abd al-Rahmán tardó poco en atacar a los rebeldes. Primero fue asediada Calatayud, gobernada por Mutarrif quien murió durante el asedió. Su hermano Hakam entregó la ciudad y los castellanos allí concentrados fueron pasados a cuchillo. Poco después el resto de ciudades rebeldes claudicaron incluyendo Zaragoza. Abu Yahya fue perdonado por ‘Abd al-Rahmán y continuó al mando de la región.

La batalla de Simancas (939

‘Abd al-Rahman III es un gobernante indiscutido en al-Ándalus. Su único enemigo está en los reinos de León y Navarra, y en los condados aragoneses y catalanes. Ante esto, el califa lanzará la campaña del poder supremo, según fuentes árabes. Un fuerte ejército parte de Córdoba hacia Medinaceli en los comienzos del verano del 939, mientras que la alianza de leoneses, castellanos y navarros se concentra en la frontera del Duero. Cuando se hacían los preparativos se produjo un eclipse total de sol, que debió impresionar a ambos bandos.

El ejército musulmán avanzó siguiendo el curso del Duero hasta llegar a la fortaleza de Simancas, donde instaló un campamento esperando el inicio del enfrentamiento con Ramiro II, sus tropas y las de castellanos y navarros allí reunidas. El 6 de agosto de 939 se entabló una primera batalla que duró varios días y acabó en una importante derrota cordobesa, en parte por los recelos de los generales ante el mando de un esclavo, obligando a los musulmanes a retirarse con grandes pérdidas. La alianza norteña persiguió al ejército musulmán y volvió a enfrentarse con él, esta vez en un lugar que suele ser identificado como Alhándega, el 21 de agosto de 939. Fue una batalla de gran trascendencia por la magnitud de la derrota cordobesa, que permitirá al reino de León reanudar su labor de reorganización más allá de río Duero.

Discurrir histórico tras la batalla de Simancas (940-944)

A pesar de la derrota cordobesa en Simancas prosiguen las aceifas contra el reino leonés y el condado de Castilla en el 940. Como respuesta a las mismas los castellanos realizaron una incursión en la primavera de ese año contra Talamanca que no fue afortunada pues las fuentes árabes hablan de la victoria del gobernador Mutarrif ben Din al-Dun y de una aceifa en verano del mismo Mutarrif contra Clunia y Peñafiel.

Sin embargo comenzaron una serie de conversaciones para pactar una tregua entre León y Córdoba que se firmó finalmente en agosto del 941. En esta tregua, por mediación de Ramiro II, también se incluyó al reino navarro. Como consecuencia se liberó a Muhammad ibn Hashim al-Tuyibi, en manos leonesas desde la batalla de Simancas. Pero la duración de la paz fue efímera pues en septiembre de ese mismo año el rey navarro García atacó diversas fortificaciones de la zona de Huesca (Labata, Labiba, Sen y Men). Y en la primavera del 942 Ramiro II decide ayudar a su cuñado García enviando a Fernán González a combatir contra al-Tuyibi en Tudela. Dicha expedición fue derrotada, y como represalia hubo una nueva aceifa cordobesa contra Castilla ese mismo año.

En julio del 942 los húngaros arrasaron diversas plazas cordobesas del noreste peninsular como Lérida y Barbastro.

Las repoblaciones más allá del río Duero

La victoria de Simancas supuso un nuevo impulso en la reorganización del territorio más allá del río Duero. Por el oeste se repuebla el valle del río Tormes con gentes de León, destacando en el empeño el obispo Oveco, con núcleos como Salamanca, Ledesma, Baños de Ledesma, Peñausende, Alhándega, etc. En la parte central es posible que se avanzara hasta Íscar y Olmedo. Y por el este serán dos los protagonistas de esta avanzadilla: Ansur Fernández y Fernán González.

El primero, que poco después aparecerá con el título de conde de Monzón, parece que fue el primero en asentarse en Peñafiel para después continuar hasta Cuéllar. El segundo llegó hasta Sepúlveda.

Sepúlveda o Septempública está situada en el cerro de Somosierra sobre las hoces del río Duratón y el río Caslilla, de fácil defensa, convirtiéndose en punta de lanza, una avanzadilla meridional para proteger así las zonas de Sacramenia y Montejo. El conde concedió a la villa un fuero para atraer así a pobladores. Dicho fuero fue sancionado por sus sucesores. El texto más antiguo conservado de este fuero data de 1076. Por desgracia, esta primera repoblación fue de corta duración, pues las acometidas de Almanzor van a ser desastrosas y van a impedir la consolidación de este movimiento hacia el sur. Es difícil determinar el momento exacto de la repoblación de Peñafiel y quién la realizó, aunque se puede suponer que en torno a 943 la zona fue repoblada por Ansur Fernández, conde Monzón, y no será hasta los tiempos del conde Sancho García cuando la zona pase al Condado de Castilla.

Igual o más difícil es determinar las circunstancias de la repoblación de Cuéllar, situada en la zona límite de acción de ambos condes aunque es atribuible con mayor seguridad a los condes de Monzón. Esta primera repoblación, al igual que la de Sepúlveda, acabó durante las aceifas de Almanzor.

Assur Fernández, conde de Castilla y Álava (c. 944-c.945)

El condado de Saldaña y Carrión

Al norte de la actual provincia palentina se constituyó el condado de Saldaña y Carrión en época de Ramiro II, siendo Diego Muñoz su primer conde.

Diego Muñoz era hijo de Munio y Gulatruda, quienes aparecen en una carta del 2 de mayo de 925 vendiendo tierras a San Martín de Liébana (luego Santo Toribio). En carta de tiempos de Alfonso IV aparece Gulatruda ya viuda comprando a su cuñado Silo varias tierras de Liébana y Asturias de Santillana, y en el documento aparecen como testigos sus hijos Diego Muñoz, Dedegoncia, Vistrili y Baudili. Esta familia parece que se emparentó con los condes de Liébana.

Diego Muñoz fue un aliado incondicional de Fernán González en sus rebeliones contra los reyes de León, quizás para servir a sus propios intereses de acaparar más tierras en detrimento del condado instituido al sur de sus tierras, el condado de Monzón, de la familia de los Ansúrez.

El condado de Monzón

La zona de actuación de este condado entraba en conflicto primero con los dominios de Fernán González quien también intenta actuar en la zona de Peñafiel y Sacramenia; y también con el conde Diego Muñoz de Saldaña, que ve frenado su expansión hacia el sur.

Assur Fernández es ahora el jefe de la familia Ansúrez. Aparece en el 941 en una sentencia de un tribunal presidido por Fernán González, pero después ya permanecerá junto al rey Ramiro II y a este apoyará contra la rebelión de los condes de Castilla y Saldaña.

La primera rebelión de Fernán González (943/944)

Tras la batalla de Simancas, Fernán González prosigue su labor y aparece en varios documentos confirmando donaciones.

A partir de este momento los documentos silencian su nombre. Es este un episodio bastante oscuro del que lo único que tenemos son las noticias que nos dan la Crónica de Sampiro o la Crónica najerense. Si seguimos los documentos de la época nos encontramos con que, efectivamente, existen una serie de diplomas en los que Fernán González ya no aparece como conde de Castilla.

De todo esto lo único que se puede deducir sin recurrir a explicaciones poco fundamentadas es que tras la rebelión de Fernán González y su captura el rey Ramiro II nombra a Ansur Fernández como nuevo conde y envía al infante Sancho para reafirmar su soberanía en tierras castellanas permaneciendo allí al menos hasta el año 950. Tras permanecer alrededor de un año en prisión, Diego Muñoz y Fernán González recuperan sus dignidades condales.

Fernán González y los últimos años de Ramiro II (945-951)

Una vez resuelto el enfrentamiento entre el rey de León y los condes de Castilla y Saldaña, Ramiro II tiene que enfrentarse de nuevo a la actividad militar de ‘Abd al-Rahmán III. El califa decide reforzar la organización militar de la Marca Media, con capital en Toledo, para hostigar de una forma más efectiva a los reinos castellanos y en concreto al condado de Castilla. En el 946 reedifica la ciudad de Medinaceli y la convierte en la nueva capital de la Marca Media.

Desde ese momento son muchas las aceifas lanzadas contra el reino de León. Una del verano del 947 dirigida por el gobernador de Toledo parece que afectó a las zonas de repoblación al sur del Duero de los condes de Monzón y de Castilla. No parece que Ramiro II respondiera a estas acometidas. Esto es debido a que en torno a los años 948 y 949 tuvo que hacer frente a otra revuelta, esta vez de varios condes gallegos. Es en el año 950, cuando, según Sampiro, atacó Talavera en la que sería su última hazaña militar. En ese mismo año, estando en Oviedo, enfermó gravemente. De regresó a León y abdicó del trono el 5 de enero del 951. Murió poco después, con seguridad antes del 8 de junio de acuerdo con las crónicas árabes. El infante Sancho permanece aún en Burgos, siendo del 1-II-947 el último documento firmado por él.

La labor del conde es totalmente normal hasta la muerte del rey leonés. Hasta este momento nada vemos de la supuesta independencia del condado de Castilla respecto al reino de León. Las relaciones entre rey y conde son siempre de subordinación de Fernán González a Ramiro II. La rebelión protagonizada por él era algo común en la época, como vemos en el caso de los condes gallegos.

Fernán González y Ordoño III (951-956)

Ramiro II tuvo dos matrimonios. El primero fue con Adosinda, hija del conde gallego Gutier Osoriz, que fue repudiada en 931. Fruto de esta unión el rey tuvo dos hijos: Bermudo, que falleció sin descendencia en 941, y Ordoño, nacido en 925 y casado con Urraca Fernández, hija de Fernán González. Se casó en segundas nupcias con Urraca Sánchez, hija de Sancho Garcés I y Toda Aznárez. De esta unión nacieron Sancho (futuro rey de León), Elvira, Teresa, que fue esposa de García Sánchez I de Pamplona, y Velasquita.

Tras la abdicación de Ramiro II, su hijo Ordoño III fue nombrado rey de León sin aparente oposición. Desde ese momento su hermano Sancho no aparece en la documentación leonesa y parece que emigró al lado de su tío García I Sánchez, rey de Navarra, y de su abuela Toda.

Desde los inicios de su reinado tuvo que hacer frente a nuevas acometidas de ‘Abd al-Rahman III.

En 954 Ordoño III tuvo que hacer frente a un intento de su hermano Sancho de destronarle y apoderarse del trono leonés. En este objetivo fue apoyado por su tío García, rey de Pamplona, y por Fernán González. Cada uno de ellos avanzó hacia León con su propio ejército. Ordoño III se defendió con éxito y los rebeldes tuvieron que regresar a sus territorios. Tras este hecho, Fernán González volvió al servicio de Ordoño III, sin que hubiera más problemas entre ellos hasta el fin del reinado de Ordoño.

Para explicar el comportamiento de Fernán González en contra de su yerno se han esgrimido varias hipótesis fundadas en una adición del obispo Pelayo de Oviedo que afirma que Ordoño III habría repudiado a su esposa Urraca Fernández para casarse con una mujer llamada Elvira o Teresa, la cual sería madre de Bermudo II de León. Sin embargo, actualmente varios investigadores han puesto en duda este repudio y aseguran que Bermudo II es hijo de Ordoño III y Urraca Fernández.

En 955 se atacó la fortaleza castellana de San Esteban de Gormaz y se venció a los castellanos pero no se consiguió el dominio de la fortaleza. Mientras tanto, Ordoño III tenía que someter una rebelión de los condes gallegos, que fue sofocada rápidamente, y luego inició una razzia contra Lisboa. En este momento se inician conversaciones de paz firmadas en 955 a cambio de que muchas plazas fronterizas fueran entregadas a los musulmanes o, al menos, desmanteladas. En 956 Ordoño solicitó la inclusión en la tregua del conde Fernán González, tal y como cuenta Ibn Jaldún.

Ordoño III murió de enfermedad en 956 y fue enterrado en León. Aunque contaba con un hijo, Bermudo, su hermano Sancho aprovechó la oportunidad para asumir de forma pacífica el trono leonés, con apoyo de los navarros y del conde de Castilla.

El conde García Fernández (970-995)