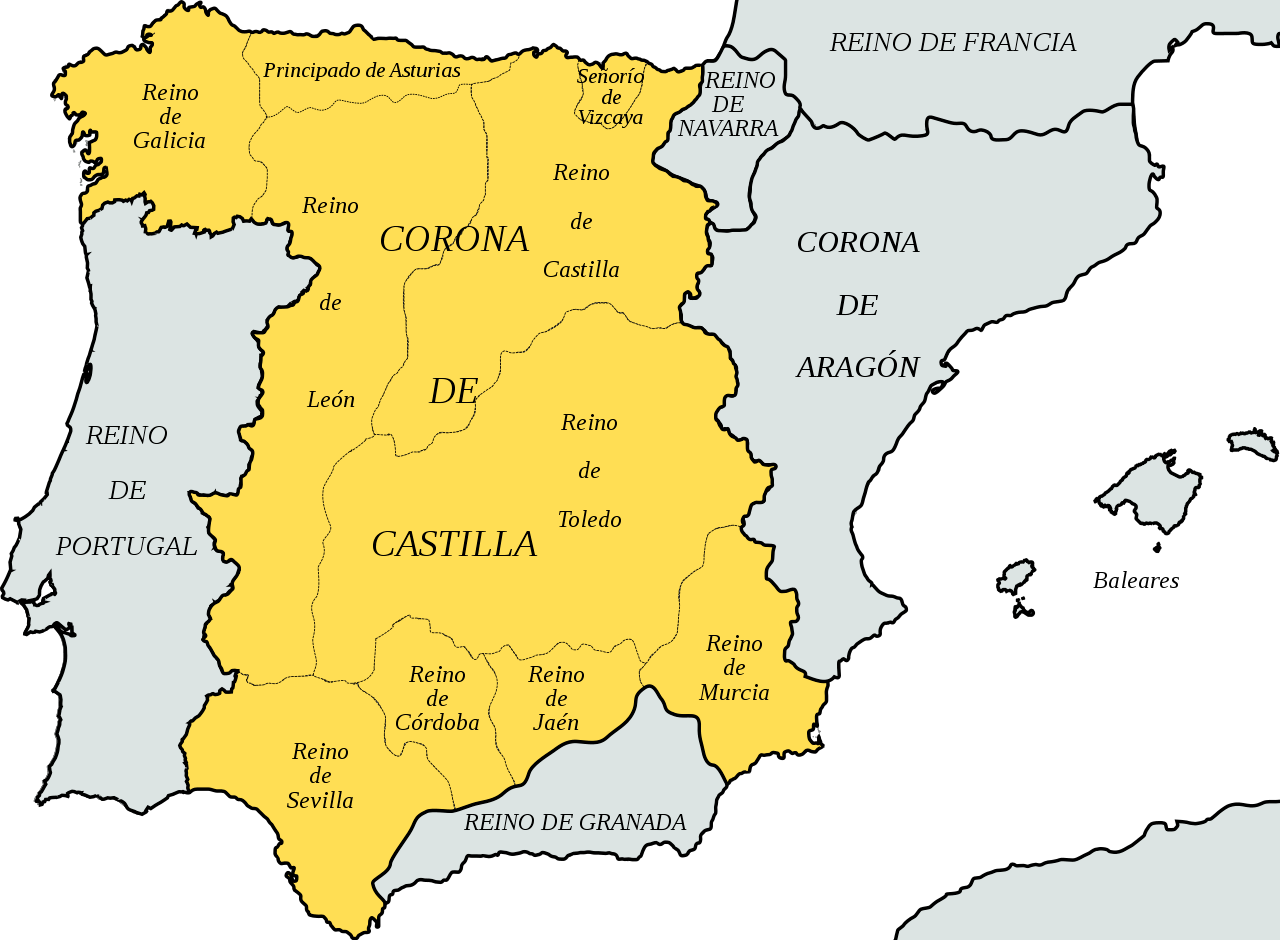

La guerra civil que aflige al reino de Castilla entre 1475 y 1479 tiene como objetivo único aparente dirimir la sucesión de Enrique IV, fallecido en Madrid el 12 de diciembre de 1474, entre doña Juana, la excelente señora, e Isabel. En realidad, es un conflicto de hondas raíces en torno a la forma en que el Monarca ejercerá el poder: por sí mismo, como verdadero dueño de aquél, o como mero instrumento del Consejo, a su vez simple portavoz de una parte de la nobleza. La última fase de la guerra, aunque era evidente con anterioridad, adquiere el carácter de un enfrentamiento entre Portugal y Castilla en el que se dirime también la delimitación de las áreas exclusivas de navegación de cada una de las potencias.

La decisiva importancia de la primera cuestión, la más visible, no puede ocultar el conflicto de base que viene debatiéndose en Castilla durante todo el reinado de Juan II y, con especial virulencia, en el de Enrique IV, en particular desde el nacimiento de Juana (28 de febrero de 1462); el retorno de los aragoneses, de quien Fernando es el último representante, despertaba en muchos viejos e indeseables recuerdos y parecía la vuelta a la agitación de tiempos anteriores. Ambos problemas se mezclarán hasta hacer imposible distinguirlos. La tercera cuestión se plantea abiertamente cuando, recuperado el orden interno de Castilla casi totalmente, el conflicto adquiere carácter exclusivamente internacional en el que se ponen de relieve viejos problemas no resueltos, que las circunstancias presentes han agravado.

Las raíces del conflicto

La liga nobiliaria castellana tomaría al joven Alfonso, hermanastro de Enrique IV, como bandera de sus proyectos de control de la Monarquía con el pretexto de una cuestión hereditaria; en septiembre de 1464 hacían público un manifiesto en el que decían defender los derechos del joven Alfonso contra la pretensión de Enrique de sostener la herencia de Juana: por primera vez se hacía constar en un documento la afirmación de que ella no era hija del Rey. La reacción de Enrique, dialogante hasta la exasperación, fue negociar con los rebeldes, a pesar de la opinión de quienes deseaban una monarquía fuerte que le aconsejaban una actitud dura.

La solución fue una vía media en la que el Monarca, una vez más, dejaba jirones de la dignidad real: Alfonso era reconocido como heredero, sin explicar las razones por las que se postergaba a Juana, con el compromiso ineludible de casarse con ella. Resuelta la cuestión hereditaria, aparentemente la primordial, la nobleza triunfadora exponía una serie de demandas, todo un programa político que la situaba como interlocutor del Rey al mismo nivel.

Enrique aceptaba la solución dada al problema sucesorio, aunque personalmente era muy humillante; sin embargo, no pudo hacer lo mismo con la cuestión relativa al ejercicio del poder que atentaba a la esencia misma de la Monarquía. Pero, cuando intentó una respuesta de autoridad, uniendo sus fuerzas al monarca portugués, la nobleza descubrió la verdadera naturaleza de sus aspiraciones: en Ávila, el 5 de junio de 1465, con participación de los principales miembros de la Liga nobiliaria, era depuesto Enrique IV en una ceremonia bufa conocida como farsa de Ávila, y su efigie era arrojada del tablado en que se desarrolló la representación. Allí mismo era proclamado rey el príncipe Alfonso, mera coartada de los proyectos nobiliarios.

El nuevo Rey se dirigía al Reino fundamentando su elevación en el hecho de no ser Juana hija del Rey; la nobleza, por boca de Alfonso Carrillo, argumentaba más prudentemente la ilegitimidad de Juana, lo que no negaba necesariamente la paternidad regia, sino acaso la legitimidad del matrimonio de sus padres, y situaba el problema en términos de la máxima ambigüedad. La patológica tendencia de Enrique IV a la negociación dilataba una respuesta de fuerza que le aconsejaban Mendozas y Velascos; cuando se decidió a ella, éstos le reclamaron la entrega la infanta Juana, garantía de que no se arrepentiría de su decisión en, al menos, tres meses: tan reducida era la credibilidad del soberano.

El resultado fue muy positivo: en Olmedo, el 19 de agosto de 1467, la Liga experimentaba una severa derrota. Pero inmediatamente, a pesar de las seguridades otorgadas, Enrique IV decidió abrir negociaciones con los vencidos, lo que indujo a sus más firmes partidarios a abandonar temporalmente el escenario político. La negociación fue encargada a Alfonso de Fonseca, que también reclamó rehenes en garantía, en este caso la reina Juana, que fue depositada en Alaejos bajo la custodia de un sobrino del arzobispo.

La propuesta de paz consistía en el reconocimiento general de Enrique IV y el de Alfonso como heredero, con vuelta a la solución de su matrimonio con Juana. El tejido, aparentemente tan bien trazado, se rompió inesperadamente con el fallecimiento de Alfonso, el 5 de julio de 1468. Si se mantenía la ilegitimidad de Juana, y era imposible volver atrás en esta materia, la herencia recaía en Isabel, lo que hacía imposible la proyectada compensación por vía de matrimonio. Pensar en Fernando, el único varón Trastámara, suponía para muchos rememorar el poder de los aragoneses.

Isabel no lo dudó: a tenor de lo dispuesto en el testamento de su padre, comenzó a titularse heredera, rechazado la propuesta de ser proclamada reina, y ordenó proseguir las negociaciones para el restablecimiento de la paz en el reino: su sentido de la autoridad monárquica le exigía reclamar sus derechos sin destruir el prestigio de una institución que estaba llamada a desempeñar. Pero, para Enrique IV la negociación solo podía conducir ahora a negar llanamente la legitimidad de Juana; por ello, quizá con el deseo de tomar una posición de fuerza, reclamó la presencia de la Reina. Entonces se produjo su desplome moral: doña Juana, que se hallaba en avanzado estado de gestación, se fugaba de Alaejos y buscaba en Cuellar la protección del Beltrán de la Cueva. El honor del rey, ahora de modo patente, había sido pisoteado.

Solo a la luz de estos acontecimientos pueden entenderse plenamente las decisiones tomadas en Guisando, el 19 de septiembre de 1468, bajo la presidencia del legado apostólico, Antonio de Veneris, obispo de León. El legado anuló todos los juramentos prestados, en particular los relativos a Juana como heredera, y Enrique IV ordenó a todos que reconociesen a Isabel como legítima heredera.

Es el colofón de los acuerdos privados firmados el día anterior por Isabel, en Cebreros, y por Enrique IV en Cadalso de los Vidrios, todo ello resultado de minuciosas negociaciones previas. Se había acordado que Isabel sería reconocida heredera y se incorporaría a la Corte, hasta su matrimonio; sería jurada princesa a su llegada a la Corte y recibiría el juramento de los Grandes y de los procuradores en el plazo de cuarenta días; recibiría el Principado de Asturias y una serie de villas y rentas; contraería matrimonio a propuesta del Rey, con el consentimiento de los Grandes, pero de acuerdo con su voluntad; se reconocía la indecorosa conducta de la Reina, en el último año, y se afirmaba que el Rey no había estado legítimamente casado con ella, con lo que se explicaba la ilegitimidad de Juana sin entrar en otras difíciles explicaciones; la Reina, sería devuelta a Portugal y «su hija» llevada a la Corte.

Isabel, incorporada a la Corte, era instalada en Ocaña bajo la vigilante protección del marqués de Villena. La cuestión capital era ahora el matrimonio de la Princesa para el que Villena tenía proyectada la solución portuguesa, ya negociada con anterioridad: Isabel casaría con Alfonso V y Juana lo haría con Juan, hijo del soberano portugués; se unirían ambas Coronas y se rechazaba definitivamente la influencia aragonesa. Isabel rechazó el matrimonio portugués, atribución que se le reconocía en los acuerdos firmados, al tiempo que iniciaba negociaciones para contraer matrimonio con Fernando, solución propuesta por Juan II de Aragón.

Trascurren varias semanas del acuerdo de Guisando y comienzan a hacerse visibles varios incumplimientos por parte de Enrique IV: no se entregan las rentas acordadas, no se produce el juramento por las Cortes, reunidas en Ocaña en abril de 1469; no se hace divorcio de los Reyes ni se devuelve a la reina a Portugal. La decisión de Isabel de contraer matrimonio con Fernando -las capitulaciones se firman el 7 de marzo de 1469- sin acuerdo previo de su hermano y de los Grandes, era también un incumplimiento de los acuerdos establecidos; no era fácil obtener con posterioridad ese acuerdo y resultaba imposible obtener una dispensa papal que había sido otorgada para el matrimonio portugués.

A pesar de todo, Isabel se fugó de Ocaña, instalándose en Valladolid, tras un viaje de verdadera aventura. Pocos días después escribía a su hermano una razonada carta en que explicaba los motivos de su decisión, que suponía la elección del esposo más conveniente para ella y para el reino, y cómo ésta no era una violación de lo pactado. Por su parte Fernando entraba furtivamente en Castilla y, de modo casi novelesco, llegaba a Dueñas. Isabel se lo comunicó inmediatamente a su hermano ofreciéndole absoluta fidelidad y solicitando su consentimiento; no obtuvo respuesta alguna.

Contrajeron matrimonio en Valladolid, el 19 de octubre de 1469; al acta matrimonial se incorporó una antigua dispensa dada a Fernando por Pío II, naturalmente inválida para la ocasión. Por muchas cartas y promesas que hicieran los jóvenes esposos, lo sucedido constituía un incumplimiento de los acuerdos de Guisando, coartada perfecta para deshacer todo lo allí pactado. El marqués de Villena dispuso todo para restablecer la herencia del trono a favor de Juana, reforzar la alianza con Portugal o, en su caso, sustituirla por la de Francia y construir un partido para llevar adelante un proyecto casi imposible porque exigía devolverle a Juana una legitimidad que se le había negado solemnemente con anterioridad.

El 26 de octubre de 1470, en Val de Lozoya, se desheredaba a Isabel, por su continuada desobediencia; la reina y el rey juraban que tenían a Juana por su legítima hija; se la reconocía como heredera y se celebraban sus desposorios con el duque de Guyena. El problema esencial es que la legitimidad de Juana no podía recuperarse por la desobediencia de Isabel; además el esposo francés no hizo el menor gesto por desempeñar el papel que le correspondía.

Los partidarios de Isabel respondieron con un duro manifiesto (21 de marzo de 1471), en el que se hacían públicos los acuerdos previos a Guisando, eliminando algunas de las frases que en ellos hacían más llevadera la posición de Enrique, y se fundamentaban los derechos de Isabel en la ilegitimidad de Juana puesta ya en duda por la mayor parte de los Grandes cuando fue jurada por las Cortes. En cuanto a su huida de Ocaña, fue el medio de escapar a las presiones que pretendían obligarla a contraer matrimonio, en contra de lo pactado. Era el prólogo inmediato de la guerra civil que sin embargo no iba a producirse por ahora.

A pesar de la difícil situación de Isabel y Fernando, su posición se reforzaba paulatinamente, porque eran vistos como una solución de autoridad monárquica que complacía a las ciudades, a la mediana nobleza y también a algunos de los Grandes; al lograr el apoyo del extenso grupo familiar de los Mendoza, para lo que fue decisiva la legación de Rodrigo Borja, su futuro parecía plenamente asegurado: la relación de adhesiones crecería aceleradamente. En el orden internacional su situación era también muy favorable, reconocidos por Inglaterra, Bretaña, Borgoña, Nápoles y, muy especialmente, por haber ganado el apoyo de la Sede Apostólica.

Frente a ellos no se afianzaba la legitimidad de Juana, perjudicada de nuevo por el segundo alumbramiento de otro bastardo por la Reina, ni su posición política, debido a la patente ambición del marqués de Villena. Se forjaba, además, un proyecto de reconciliación de Enrique IV e Isabel, que necesariamente había de suponer el alejamiento de Juana de la herencia, aunque reservándole un puesto en la Grandeza.

Esas razones mueven a un desalentado Enrique IV a recibir a su hermana en Segovia, en diciembre de 1473, con quien da muestras públicas de reconciliación, y, pocos días después, a Fernando. La enfermedad de Enrique, que le aqueja desde los primeros días de enero, impide proseguir las conversaciones, pero la sensación ofrecida es que se ha vuelto a Guisando, a pesar de que no se anulen los actos de Valdelozoya.

Sin que esa rectificación tuviese lugar falleció Enrique IV en Madrid, el 12 de diciembre de 1474, sin dejar testamento ni instrucción alguna sobre la sucesión; dos meses antes había fallecido el marqués de Villena. Sin pérdida de tiempo, Isabel fue proclamada reina en Segovia (13.XII.1474), su residencia durante este último año; recibió paulatinamente adhesiones, de diversas familias y de varias ciudades y no se produjeron actos hostiles en el reino, aunque algunas familias de la nobleza no realizaron la proclamación de los nuevos reyes.

El panorama era, sin embargo, bastante complejo, más de lo que una primera impresión podía significar; no se había resuelto el modo de ejercicio del poder y muchos de los grandes consideraban imprescindible contar con una monarquía controlada por ellos para garantizar sus intereses. Entre los partidarios de primera hora de Isabel se hallaban algunos de los que aspiraban a ese sistema de monarquía dirigida por los nobles, a los que ella había puesto un primer limite cuando se negó a ser proclamada reina en vida de su hermano. Las decisiones tomadas en los meses siguientes habían mostrado su voluntad de no dejarse dirigir, lo que ya había provocado algunas fricciones, por ejemplo con Carrillo. Es perfectamente lógico que algunos de esos grandes constituyan muy pronto el núcleo central del partido de doña Juana, y que quienes se habían mostrado más fieles a Enrique, fuesen los más estrechos colaboradores de Isabel, que ahora encarnaba la legitimidad de la Monarquía; estarán a su servicio desde la primera hora, en los días inmediatamente siguientes a su proclamación en Segovia.

Tampoco había sido aclarada la forma en que ambos esposos ejercerían la prerrogativa regia: no solo se trataba del derecho de las mujeres a ejercer por sí mismas el poder en Castilla, y de los derechos del esposo, sino del hecho de que Fernando era ahora para muchos el representante del bando de los Infantes de Aragón, que habían agitado la vida política castellana en el último medio siglo, y cuyo despojo había incrementado la fortuna de quienes les combatieran: no cabían revisión del pasado ni, menos aún, represalias; en los confusos primeros días del reinado, con Fernando ausente en Aragón, esas circunstancias eran muy propicias para sembrar recelos y para que algunos personajes intentasen tomar posiciones ventajosas.

El espinoso problema, en realidad una confrontación entre dos bandos rivales, fue resuelto mediante una sentencia arbitral, conocida como concordia de Segovia, redactada por el arzobispo Carrillo, que probablemente había decidido ya romper con la nueva situación, y el cardenal Mendoza, fechada en esta ciudad el 15 de enero de 1475: ambos esposos gobernarían conjuntamente y se otorgaban mutuamente plenitud de jurisdicción en los respectivos reinos, ahora en Castilla, en su momento en la Corona de Aragón, cuyos respectivos súbditos serían tratados en asuntos comerciales como naturales del otro reino. Únicas cautelas: el nombramiento de oficios, la concesión de mercedes, la tenencia de fortalezas y la provisión de beneficios eclesiásticos se harían por voluntad y a nombre de la Reina; era la garantía de la concesión de los mismos solo a naturales del propio reino.

La concordia de Segovia constituía para la nobleza la garantía de que sus privilegios no serían destruidos sino incluso ampliados, y de que constituían el apoyo esencial de la Monarquía; pero, al mismo tiempo, ésta se aseguraba el estricto ejercicio de las prerrogativas regias. En estas condiciones se hacía posible abordar la pacificación del reino y la recuperación económica.

El desarrollo de la guerra

La situación parecía plenamente favorable. Todos los grandes linajes parecían ganados a la causa de los nuevos reyes, a excepción de los Estúñiga y los Pacheco con los que, sin embargo, se mantenían negociaciones que parecían discurrir por buen camino. Se trataba de resolver el problema que planteaba la presencia de la reina Juana y de dar una solución airosa al futuro de su hija. Los Reyes, de acuerdo con lo previsto en Guisando, exigían el regreso de la reina a Portugal y ofrecían un matrimonio adecuado para Juana, probablemente con Enrique Fortuna, hijo del infante de Aragón, don Enrique. Acaso Diego López Pacheco sólo mantenía las negociaciones a la espera de que el arzobispo Alfonso Carrillo y Alfonso V de Portugal, los otros dos pivotes esenciales en el apoyo a doña Juana, tomasen partido abiertamente.

Los hechos se precipitan, en efecto, cuando el arzobispo, convencido de su poder como hacedor de reyes y sospechando siempre maniobras para desposeerle, abandonaba la Corte, a mediados de febrero de 1475, y se instalaba en su villa de Alcalá de Henares, en abierta rebeldía; no fue posible atraerle de nuevo al servicio de los Reyes, a pesar de los esfuerzos desarrollados en ese sentido.

Por parte de Alfonso V de Portugal existían proyectos de tomar la defensa de Juana desde el mismo mes de diciembre de 1474, aunque existían sólidas opiniones en su entorno contrarias a una guerra de solución muy incierta. Antes de decidirse a la intervención el monarca portugués quería garantías de contar con apoyos suficientes en el interior de Castilla y también con el compromiso de Luis XI de Francia, enfrentado a Aragón por la cuestión de Rosellón y Cerdaña. Los informes que le remitía Diego López Pacheco sobre las previsibles adhesiones en Castilla y la nueva actitud de Carrillo deciden a Alfonso V, al menos desde el mes de marzo, a tomar en sus manos la defensa de su sobrina, con la que anunciaba, además, el propósito de contraer matrimonio. Luis XI trataría de mover su influencia en Roma para lograr la oportuna dispensa.

En el mes de abril, Alfonso V enviaba una embajada a Valladolid para anunciar sus propósitos y ordenaba la concentración de su ejército en Arronches; era el comienzo de la guerra, aunque las primeras hostilidades se producen en el marquesado de Villena, con el levantamiento de Alcaraz, una de sus villas que deseaban retornar al realengo. Las operaciones en torno a Alcaraz constituyeron la primera victoria de la guerra para los isabelinos.

La guerra que ahora se inicia había de resolver mucho más que el problema sucesorio, con ser éste decisivo y el argumento esencial del enfrentamiento. En juego estaba el desenlace de la vieja pugna entre la nobleza y la monarquía, la delimitación del ámbito castellano y portugués de navegación en el Atlántico meridional, y el diseño de bloques de alianzas de las potencias europeas: la unión de intereses de Castilla y Aragón, vieja aliada de Francia la primera, habitual enemiga la segunda, hacían trascendental esta definición. Portugal había de actuar en la guerra contando con la alianza de Francia, aunque procurando no dañar sus relaciones con Inglaterra; Castilla y Aragón se incorporarían a la alianza antifrancesa de Inglaterra, Borgoña y Nápoles.

El ejército portugués entró en Castilla en los primeros días de mayo de 1475 y avanzó hasta Plasencia donde, el 25 de ese mes, eran proclamados Juana y Alfonso reyes de Castilla; cuatro días después se desposaban, aplazando la celebración de su matrimonio hasta recibir la oportuna dispensa.

El día 30, firmaba Juana un manifiesto dirigido al reino; en lugar de ofrecer un esperanzador proyecto de gobierno, atendía más a fundamentar sus derechos, como hija del legítimo matrimonio de Enrique IV y Juana de Portugal, y a negar los posibles derechos reconocidos a Isabel en Guisando, perdidos por su matrimonio con Fernando en contra de lo allí acordado. Lanzaba además severas e infundadas acusaciones contra los Reyes a los que imputaba el envenenamiento de Enrique IV.

El documento no podía ocultar la debilidad de su argumentación, capaz de negar la legitimidad de Isabel, pero insuficiente para recuperar la legitimidad que a Juana le había sido solemnemente negada, ni el escaso número de partidarios que se había logrado reunir. No ayudaba a dar credibilidad el hecho de que quienes hoy defendían la legitimidad de Juana hubieran sido sus principales y más encarnizados detractores. Uno de los principales testimonios a ese efecto, aunque muy devaluado por la conducta posterior, la reina Juana, se apagaba, en Madrid, el 13 de junio. Por su parte, Isabel y Fernando, en respuesta a la proclama de Juana, se titulaban reyes de Portugal, como herederos de los derechos de aquella Beatriz, segunda esposa de Juan I de Castilla, que había alcanzado el definitivo descanso cuarenta y cinco años atrás en el convento de Sancti Spiritus de Toro, entonces pequeña corte portuguesa y pronto centro neurálgico y resolutivo de la guerra.

El ejército portugués se dirigió a Arévalo, firme posición de los Estúñiga, con intención de dirigirse hacia el norte, enlazar con el castillo de Burgos que, también en manos de los Estúñiga, se había alzado a favor de Juana, aunque la ciudad les era hostil, y establecer comunicación con posibles ayudas francesas que enviase Luis XI. Las disposiciones militares de Fernando y las escasas adhesiones logradas fueron suficientes para estorbar estos proyectos iniciales de Alfonso V, que vaciló ante la idea de una penetración tan profunda en territorio hostil.

Prefirió afrontar riesgos menores y consolidar las posiciones que reconocían a Juana o le ofrecían su fidelidad en ese momento, en particular Toro, que abrió sus puertas al monarca portugués, aunque en su castillo resistía una guarnición fiel a Isabel; se le suman otras importantes villas zamoranas, en particular la propia capital, y vallisoletanas, que, además de constituir un temible foco portugués en el bajo Duero y los montes de Torozos, garantizaban el contacto con Portugal.

Fernando concentró un gran ejército en Tordesillas, donde se hallaban representados los más importantes linajes, aunque el valor militar del conjunto resultaba bastante discutible; el 15 de julio ordenó ponerse en marcha, buscando el encuentro con Alfonso V, avanzando lentamente en medio de las posiciones enemigas. Cuatro días después llegaba ante la formidable posición de Toro, incitando al portugués a aceptar el combate. Su inferioridad numérica le aconsejó, sin embargo, permanecer a cubierto en una posición casi inexpugnable.

La escasa disciplina y la falta de recursos para afrontar un cerco prolongado, como sin duda sería el sitio de Toro, aconsejaban el regreso a las bases. Después de breves contactos entre caballerescos y diplomáticos, el ejército volvía a Tordesillas y se disolvía. Mientras, el castillo de Toro se rendía. Era una victoria moral de Alfonso V a quien la situación internacional parecía muy favorable: Luis XI podía imponer un acuerdo a Eduardo IV de Inglaterra (tratado de Picquigny, 29-VIII-1475), que liquidaba los últimos vestigios del largo enfrentamiento franco-inglés, y, en consecuencia, le permitiría en el futuro prestar apoyo al portugués.

Fracasado el ataque sobre Toro, había que afrontar una guerra de larga duración, vigilando los movimientos de Alfonso V y sometiendo los focos de resistencia: el principal, el surgido en el bajo Duero, cuyo crecimiento había que impedir, pero también el castillo de Burgos, que podía ser una fortaleza clave, las fronteras andaluza, extremeña y gallega, y las posiciones del marquesado de Villena y de la Orden de Calatrava. La guerra se extendería también al mar con irrupción en los ámbitos de navegación que, hasta el momento, de modo más o menos tácito, se reconocían como exclusivos de Portugal.

Alfonso V no aprovechó esa ventaja inicial: en lugar de marchar directamente sobre Burgos, se trasladó nuevamente a Arévalo, donde permaneció un tiempo precioso, a la espera de noticias de Luis XI. Mientras, Fernando, que se trasladó personalmente a Burgos, incrementaba las acciones contra el castillo que, a comienzos de septiembre, parecía a punto de capitular. Si Alfonso V no hacía nada para impedirlo, era muy posible que perdiera el apoyo de alguno de los castellanos que le ofrecieran su fidelidad.

Antes de mediar septiembre, Alfonso V se movió de Arévalo a Peñafiel; por su parte Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benavente, se situó con una pequeña fuerza en Baltanás, lugar muy adecuado para vigilar los previsibles movimientos del enemigo, aunque mal provisto para la defensa. Atacado por los portugueses, el conde de Benavente ofreció una dura resistencia, pero fue derrotado y hecho prisionero: la villa sufrió un duro saqueo.

El éxito portugués en Baltanás (18-IX-1475) allanaba el camino hacia Burgos; sin embargo, Alfonso V se retiró hacia Peñafiel, luego a Arévalo y finalmente a Zamora, decidido a consolidar allí un firme bastión y a eliminar los movimientos contrarios que se registraban. Es que, a pesar de la victoria, resultaba insuficiente la colaboración de la nobleza y el apoyo popular inexistente; la retirada contribuía a desalentar a los partidarios, en particular a los Estúñiga que veían cómo se abandonaba a su suerte a los encerrados en el castillo de Burgos, que quedó firmemente asediado. En los meses siguientes se generaliza la sensación de disolución del partido de doña Juana, cuya causa, en realidad, quedaba en segunda línea de los intereses de Alfonso.

En cambio, el bando isabelino se reforzaba con nuevas adhesiones, despejaba dudas sobre la fidelidad de algunos linajes, en particular Pimentel, e incrementaba el apoyo popular. A finales de noviembre, Rodrigo Alfonso Pimentel, que, con el apoyo de los Reyes, había ganado la libertad entregando tres de sus fortalezas que constituían importantes posiciones para el monarca portugués, fue recibido en Valladolid como un héroe.

Los avances isabelinos fueron decisivos en los meses de otoño e invierno de ese año: cayó Trujillo en manos de sus partidarios y se logró el control de las tierras de la Orden de Alcántara, gran parte de las de Calatrava y del marquesado de Villena. El 4 de diciembre de 1475, una parte de la guarnición de Zamora se rebelaba contra los portugueses; al día siguiente llegaba Fernando que era recibido en la ciudad de la que unas horas antes había huido Alfonso V, refugiándose en Toro. A pesar de que gran parte de la guarnición portuguesa se hizo fuerte en el castillo, la caída de Zamora constituía un éxito prodigioso. Pocos días después, mediante pacto, se rendía el castillo de Burgos (28-I-1476); no hubo represalia sobre los vencidos: los Estúñiga se aproximaban a la reconciliación completa con los Reyes; el defensor del castillo burgalés, Íñigo López de Estúñiga, recibía compensaciones por la pérdida que experimentaba. El ejemplo era demoledor: se producían ahora las primeras fisuras en la familia Pacheco, en particular Juan Téllez Pacheco, conde de Urueña, admitido a reconciliación; todos eran benévolamente recibidos y conservaban sus estados.

A comienzos de febrero, tras superar enormes dificultades para su reclutamiento, entraba en Toro el heredero portugués, don Juan, al frente de un considerable contingente con el que, al paso, había tomado San Felices de los Gallegos y Ledesma, incrementando así las dificultades de Zamora. Alfonso V esperó encerrado en Toro la llegada de ese apoyo, sin atender las incitaciones de Fernando a entrar en combate. Con ellas se reforzaba notablemente la posición de Alfonso V, pero se ponía de relieve, cada vez más nítidamente, que la guerra no era un conflicto dinástico sino un enfrentamiento entre Castilla y Portugal.

A mediados de febrero, Alfonso V salió de Toro y, tras diversos amagos sobre las fortalezas isabelinas próximas, puso cerco a Zamora, donde Fernando quedó encerrado entre la guarnición del castillo y las fuerzas de asedio. A pesar de ello sus posiciones eran sólidas y cómodas, mientras las tropas portuguesas habían de soportar en su campamento la dureza del invierno; además, Fernando estaba a punto de recibir importantes refuerzos. El monarca portugués había de tomar la ciudad, lo que parecía imposible, o retirarse para no quedar encerrado entre la ciudad y las tropas que llegaban; por eso, tras fracasar un intento negociador decidió retirarse hacia Toro lo más rápida y sigilosamente posible (1-III-1476).

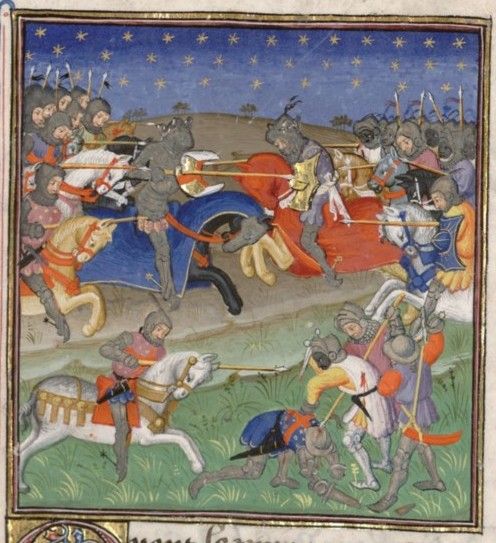

Fernando sacó sus tropas de Zamora, en persecución del enemigo, cuya retaguardia fue alcanzada al mediodía, lo que obligó a Alfonso V a detener su marcha y formar su ejército en orden de batalla, a la espera de poder recorrer en la oscuridad de la noche los menos de quince kilómetros que le separaban de Toro. Atardecía cuando comenzó un feroz combate que, tres horas más tarde, hacían imposible la oscuridad y la intensa lluvia.

En medio de un gran desorden, Alfonso V retiró parte de sus tropas a Castronuño mientras una parte del ejército se replegaba sobre Toro. El príncipe Juan permaneció horas sobre el campo ordenando en lo posible el repliegue y al amanecer entraba en Toro, ante cuyas murallas se había vivido durante toda la noche una terrible confusión. Tal es la batalla de Toro; el ejército portugués no había sido propiamente derrotado, pero, sin embargo, la sensación era de total hundimiento de la causa de doña Juana. Tenía sentido que para los castellanos Toro fuera considerado como la divina retribución, la compensación querida por Dios para compensar el terrible desastre de Aljubarrota, vivo aún en la memoria castellana.

Reconciliación interior

Sin duda había concluido la guerra de sucesión. El príncipe Juan volvía a Portugal con la mayor parte de las tropas; bajo su protección salía de Castilla doña Juana; numerosos grupos dispersos volvían también bajo el seguro otorgado por Fernando tras las primeras inevitables violencias. Alfonso V, con apoyos casi exclusivamente portugueses, permanecía en territorio castellano controlando una serie de lugares que, más que posiciones militares, eran sobre todo rehenes, argumentos que utilizar en las negociaciones de paz.

Fernando e Isabel tenían que acometer una enorme tarea de reconstrucción interior que requiere la reconciliación con todos los linajes que han apoyado a Juana, pero también una definición del protagonismo de los grandes en el organigrama de la monarquía. Las negociaciones fueron muy generosas con todos, naturalmente más con los partidarios de la primera hora, pero no por ello se excluyó la exigencia de devolución a la Corona del patrimonio usurpado en los perturbados años pasados. Recuperación del patrimonio regio, pero no destrucción de la nobleza: al contrario, consolidación de su patrimonio que es garantía de prestación de servicios imprescindibles a la Monarquía.

<

Entre los primeros acuerdos están los firmados con fieles de la primera hora como Pedro Manrique, conde de Treviño, (en marzo de 1476), pero también con otros que se habían mostrado reticentes, como Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, a quien se le confirman sus dominios (abril de 1476). También con los que han sido abiertamente partidarios de doña Juana como los Estúñiga, con los que se llega a complejos acuerdos que implican importantes devoluciones patrimoniales, como el castillo de Burgos o el señorío de Arévalo, y reconciliación con otros linajes de la Grandeza, (abril-junio de 1476), los Portocarrero, o los Pacheco-Girón, Juan y Rodrigo Téllez Girón, con los que la reconciliación se logra después de acciones militares, y, más duras aún las operaciones de guerra que hubo que afrontar para lograr la sumisión de Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, que no regresaría a la corte, y de Diego López Pacheco, marqués de Villena, verdaderas raíces de la guerra que ahora vivía sus últimos acontecimientos.

Alfonso V trató de abrir negociaciones tras la batalla de Toro, seguramente con objeto de obtener compensaciones, pero fracasaron. La actividad bélica se traslada a la frontera extremeña y a la francesa, donde se producen ataques sobre Fuenterrabía (marzo-junio de 1476), sin resultados, y, por decisión de la Reina, a Cantalapiedra, posición portuguesa avanzada cuya caída, debería mostrar la decisión de concluir la guerra y produciría desaliento en el resto de las villas en poder portugués. Estaba próxima a Madrigal, donde se celebraban Cortes que estaban sentando las bases de la recuperación del orden jurídico, cuyo resultado sería el Ordenamiento de Montalvo, del financiero, abordado con la reforma de la Contaduría Mayor, y del orden público, para cuyo logro sería esencial la creación de la Hermandad.

Alfonso V propuso una suspensión de hostilidades con la oferta de intercambio de prisioneros y la entrega de las villas que constituyeran el precio del conde de Benavente: se aceptó su propuesta (11-V-1476). El monarca portugués aprovechó la tregua para marchar a Oporto y, desde allí, embarcar hacia Francia: necesitaba que Luis XI se implicase más a fondo en la guerra. También Fernando necesitaba reordenar los asuntos del señorío de Vizcaya, cuyos fueros juraba en Guernica (30 de julio), reforzar la frontera guipuzcoana, y resolver los problemas planteados en Navarra, donde no cesaba de reforzarse la influencia francesa, con objeto de garantizar la identidad del reino.

Resistían varias posiciones portuguesas en el Duero y proseguían los enfrentamientos en Galicia, Extremadura y Andalucía, al margen de la guerra aunque avivados por ella, pero simple reminiscencia de viejos enfrentamientos que requerían pronta atención. Isabel había decidido intentar la toma de Toro, cuya caída había de tener un decisivo efecto en el desplome del resto de los lugares que resistían. Fracasado un primer asalto (1-VII-1476), se decidió establecer firmes posiciones en poblaciones próximas, que aislaran la villa, y mantener contactos con el interior para provocar un movimiento que propiciara su entrega. Ésta sería tomada en la noche del 19 de septiembre gracias a la utilización de un portillo escasamente vigilado.

Durante las operaciones de Toro, se produjo en Segovia un movimiento urbano (31-VII-1476), contienda entre bandos, que se hizo dueño del alcázar, poniendo en peligro la seguridad de la princesa Isabel, que residía en Segovia durante toda la guerra. Acudió rápidamente Isabel, hizo su entrada en la ciudad y apaciguó el movimiento dando aparente solución a las demandas: en realidad venía a hacer desaparecer los enfrentamientos entre los bandos, secuela de la guerra civil.

A Segovia llegaban las noticias de la caída de Toro y de que parte de la guarnición se había hecho fuerte en la Colegiata, que se rindió pronto, y en el castillo. Acudió la Reina con refuerzos y comenzó el ataque artillero sobre el castillo; sus defensores resistieron pero pronto abrieron negociaciones que condujeron a su entrega, el 19 de octubre. Las condiciones, como estaba siendo habitual, fueron muy generosas. Pocos días después llegaba don Fernando, de vuelta de su viaje por el norte: había que aprovechar la entrega del castillo de Toro para poner cerco a las posiciones portuguesas, cuya caída marcaría el final de la guerra civil.

Pero otros acontecimientos iban a requerir la inmediata atención de los Reyes. En el mes de noviembre moría el maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique. La posesión del Maestrazgo otorgaba tal poder que, como mostraba la experiencia de los últimos maestres (Infante don Enrique, Álvaro de Luna, Beltrán de la Cueva, Juan Pacheco), constituía un factor de desequilibrio entre los grandes linajes que, además, ahora, podía complicar más aún el delicado panorama en el marquesado de Villena o en el arzobispado de Toledo. Isabel se trasladó personal y urgentemente a Uclés y comunicó la decisión de que don Fernando tomaba para sí la administración de la Orden por un periodo de seis años, al cabo de los cuales haría entrega del cargo a los electores. La decisión significaba apartar a Alfonso de Cárdenas, uno de los hombres de confianza, al que se requirió que abandonase sus pretensiones al Maestrazgo. Apenas un año después, Fernando devolvía la administración a la propia Orden y sus electores elegían a Alfonso de Cárdenas.

Extremadura era un foco de importantes problemas a causa del endémico enfrentamiento entre linajes y de la querella en torno al maestrazgo de Alcántara; se mantenía la resistencia de Trujillo, que debía haber sido entregada por el marqués de Villena, y todo ello se agravaba por el hecho de que Alfonso V parecía dispuesto a reanudar las operaciones militares en el frente extremeño. Seguía disponiendo de algunas posiciones en el curso del Duero que podían convertirse también en importantes bases de operaciones.

Mientras Fernando se empleaba en la toma de las últimas posiciones portuguesas, Sieteiglesias, Cubillas, Cantalapiedra y Castronuño, y en reordenar la situación en Salamanca, lo que le ocupó hasta el otoño de este año, Isabel se trasladó a Extremadura, donde permaneció entre abril y julio de 1477: logró la entrega del castillo de Trujillo, pacificó los enfrentamientos entre bandos y linajes y forzó a ciudades y villas a ingresar en la Hermandad, para poner fin a la inseguridad en los caminos, exacerbada por la guerra. La acción coordinada de los Reyes cerraba dos importantes brechas, vías de una nueva invasión portuguesa.

Andalucía, en particular Sevilla, era el siguiente objetivo. Entre los problemas a abordar se halla el poder de los banqueros genoveses, cuya fidelidad era preciso obtener, el de los numerosos e influyentes conversos y, muy especialmente la enraizada enemistad entre los Guzmán, duques de Medinasidonia, y los Ponce de León, marqueses de Cádiz, cuyos enfrentamientos se ramificaban a otros linajes y lugares de Andalucía; la fidelidad de la nobleza andaluza, prácticamente neutral en la guerra de sucesión, no ofrecía solidez alguna.

La inestabilidad sevillana influía sobre otro asunto de la máxima importancia: el monopolio portugués de las navegaciones a lo largo de la costa africana, que, a causa de la guerra, era ignorado por los navegantes andaluces con el apoyo de los Reyes; se ofrecía la posibilidad de quebrantar una importante fuente de recursos para Portugal, lo que elevaba al primer rango la ocupación de Canarias. En fin, la proximidad de la frontera granadina provocaba una gran inestabilidad: las guerras internas en Granada generaban desterrados y justificaban las fructíferas incursiones mutuas en territorio enemigo.

Isabel hizo su entrada en Sevilla el 24 de julio, tomando contacto con la compleja realidad y adoptando las primeras decisiones; a mediados de septiembre llegó Fernando. Durante su larga estancia en Sevilla lograron los Reyes la sumisión de los Guzmán (el mismo día de la llegada del Rey) y los Ponce de León (octubre) y la reconciliación de ambos linajes (octubre de 1478); la rendición de focos de resistencia, como Utrera, que se convirtió en una de las principales operaciones de la guerra y una excepción en la dureza de la represión; la consolidación de la fidelidad de los fuertes poderes económicos residentes en la ciudad, y la obtención de los derechos sobre Canarias, base privilegiada para la navegación por la costa africana, aunque las negociaciones de paz con Portugal bloquearán el inicial desarrollo de los viajes andaluces por esta costa. Fórmulas similares de apaciguamiento se aplicaron en otros lugares de Andalucía, aquejada de idénticos problemas, en particular en Córdoba, donde los Reyes estuvieron de finales de octubre hasta final de este año.

En cuanto a Granada, cuya intervención se temió con ocasión del cerco de Utrera, se logró la firma de unas treguas, en enero de 1478, que alejaban un enfrentamiento que ahora sería sumamente improcedente. La estancia sevillana deparaba, además, el nacimiento del esperado varón, Juan, nacido en esta ciudad el 30 de junio de 1478, hecho que permitía abordar la continuidad dinástica desde nuevas perspectivas.

Paz con Portugal

La guerra entre Portugal y Castilla, superado el problema sucesorio que la diera origen, se recrudecía en Galicia, Extremadura y La Mancha, reavivando viejos conflictos, y, muy especialmente en el mar: además de la rivalidad en las nuevas áreas de navegación, daba paso a una durísima actividad pirática, perjudicial para el comercio, que recordaba la situación de los primeros decenios de siglo, a la que se había puesto término con las paces de Almeirim.

La reanudación de la guerra por parte de Alfonso V, frente a una sólida opinión en su reino contraria a la misma, parece obedecer únicamente a la necesidad de disponer de contrapartidas que poner sobre la mesa de negociaciones para dar solución satisfactoria a tres problemas que el curso de la guerra le había planteado: el destino personal de Juana, el coste económico asumido por Portugal y quienes le han apoyado en Castilla, y la delimitación de ámbitos en la navegación. Las propuestas que recibía y la situación de algunos territorios castellanos ofrecían posibilidades de éxito.

El arzobispo Carrillo ofrecía un proyecto para apoderarse de Toledo, si recibía apoyo portugués, pero fue frustrado por Gómez Manrique, corregidor de Toledo. En Galicia se reanudaba la guerra, desde comienzos de 1478, por obra de Pedro Álvarez de Sotomayor, conde de Camiña, que, con tropas portuguesas, se adueñaba de algunas posiciones y reclutaba partidarios, mientras, Pedro de Mendaño, que fuera gobernador de Castronuño, tomaba Tuy. Favorable también la situación en Extremadura: la decepción de Alfonso de Monroy, cuyos servicios a los Reyes no fueron premiados como esperaba con el Maestrazgo de Alcántara, atribuido al joven Juan de Estúñiga, le hizo pasarse al enemigo; se le sumó Beatriz Pacheco, condesa de Medellín, lo que abría a los portugueses una plataforma de operaciones en el sur de esta región. Muy confusa también la situación en el marquesado de Villena, donde estaba resultando muy complejo el proceso de pacificación, en parte por extralimitaciones de los agentes regios.

Era preciso resolver todos aquellos problemas antes de que se produjese una nueva invasión portuguesa. Los Reyes decretaron el secuestro de las rentas de Alfonso Carrillo, el otrora poderoso arzobispo, que, en diciembre de 1478, solicitaba el perdón y se apartaba de la actividad política; decidían la ocupación militar del marquesado de Villena, para sentar la definitiva negociación sobre bases nuevas, lo que inducía a Diego López Pacheco a solicitar un acuerdo que decía haber deseado siempre. Intentaron una difícil negociación con los rebeldes extremeños que habían solicitado apoyo portugués.

La invasión portuguesa se produjo, pero con enorme retraso, en febrero de 1479. Dirigido por García de Meneses, obispo de Évora, el ejército portugués que marchaba en auxilio de Mérida fue sorprendido y derrotado, a orillas del río Albuera, por las fuerzas que mandaba Alfonso de Cárdenas (24 de febrero de 1479). Era el último episodio de la guerra. De parte portuguesa llegaba la propuesta de Beatriz, duquesa de Bragança, de una entrevista personal con la reina Isabel, base de unas posibles negociaciones entre ambos reinos.

Las vistas tuvieron en el castillo de Alcántara entre el 20 y el 22 de marzo de 1479. En ellas se fijaron cuatro ámbitos de negociación: los pretendidos derechos de Juana y su destino personal; la recuperación de las excelentes relaciones entre Castilla y Portugal, hasta el comienzo de las hostilidades; perdón a los partidarios castellanos de Alfonso V; y la regulación de las navegaciones por la costa africana.

Las posiciones de partida se suavizaron después, pero la entrevista concluyó con un retorno parcial a las exigencias iniciales por parte portuguesa. Beatriz de Bragança proponía el matrimonio de Juana con el príncipe Juan y el reconocimiento del título de Princesa; la alianza de Castilla y Portugal, edificada sobre el matrimonio de la primogénita de los reyes castellanos, Isabel, con el primogénito del heredero portugués, Alfonso; indemnización castellana por los gastos de guerra acometidos; perdón a quienes apoyaron a Alfonso V, con restitución de sus bienes; y monopolio portugués en África, como antes de 1474. Isabel comenzó exigiendo el regreso de Juana a Castilla, pero aceptó la negociación de su matrimonio con el Príncipe, aunque sólo después de realizado podría utilizar título de Princesa; se negó, en razón del previo compromiso en Nápoles, al matrimonio de Isabel y Alfonso, aunque la idea le gustó, y rechazó la indemnización de guerra y la reconciliación con los rebeldes.

Siguió un largo silencio portugués, resultado de las encontradas posiciones sobre la negociación, que dio la impresión de que las conversaciones habían constituido un fracaso, mera estrategia bélica; los informes que llegaban de Portugal daban cuenta de la divergencia de opiniones. Mientras, resistían tenazmente las fortalezas rebeldes de Extremadura. Por otra parte, el fallecimiento de Juan II hacía imprescindible la presencia de Fernando en Aragón y, por ello, la paz se hacía más urgente.

Cuando se reanudan las negociaciones, se aprecian las graves dificultades, esencialmente en torno al reconocimiento de los eventuales derechos de Juana y su destino, en particular, su consideración como sujeto de negociación, en opinión portuguesa, frente a la posición castellana para quien era únicamente objeto de dicha negociación. Desde Castilla se exigía que, hasta su matrimonio con el príncipe Juan, Juana permaneciese bajo la custodia de persona de su confianza, en concreto la duquesa de Bragança; en todas las demás cuestiones la posición castellana era enteramente favorable a las propuestas portuguesas, incluido el matrimonio de Isabel y Alfonso, anulado el compromiso napolitano, y la permanencia de Isabel y su prometido bajo custodia de la duquesa de Bragança hasta su celebración.

En mayo de 1479 Juana hacía público su deseo de ingresar en un monasterio; era la única posibilidad de escapar a un destino que le depara un matrimonio necesariamente lejano, el Príncipe castellano no ha cumplido un año, e incierto. Es muy probable que en la decisión pesaran fuertes presiones por parte del heredero portugués, que veía en Juana un obstáculo para la paz y no deseaba confiar personas de tal importancia, durante tantos años, a la casa de Bragança. Isabel sospechó que la decisión ocultaba algún fraude, porque durante el año de noviciado sería imposible mantener control alguno sobre Juana. Además, Alfonso V y su hijo no otorgaron poderes a los negociadores portugueses encargados de hacer la paz hasta el mes de agosto, dando verosimilitud con esa demora a cualquier sospecha.

Finalmente fue posible poner la firma al complejo texto de un tratado firmado en Alcáçovas, el 4 de septiembre de 1479, y en Trujillo, el día 27 de este mismo mes, y confirmado por Isabel y Fernando en Toledo, el 6 de marzo de 1480. El Tratado de Alcáçovas es en realidad un conjunto de cuatro tratados en virtud de los cuales no solamente se ponía fin a la guerra, mediante la solución de las cuestiones que la provocaran, sino que se procedía a un pleno restablecimiento de las relaciones entre ambos reinos en el punto en que las situaran las paces de Medina del Campo-Almeirim de enero de 1432.

El primero de los cuatro tratados, por el que se restablece la paz entre ambos contendientes, se concibe como una renovación de las paces antiguas de Almeirim, cuyo articulado trascribe íntegramente; además incluye nuevas disposiciones para regular los problemas planteados desde entonces, en particular las derivadas de las navegaciones portuguesas por la costa africana y las islas del Mediterráneo atlántico, según moderna y acertada denominación. Portugal tendría todas estas islas y el monopolio de las navegaciones al sur de cabo Bojador; Castilla veía reconocida la propiedad de todas las islas Canarias y el derecho a una pequeña franja de la costa africana, entre los cabos Nun y Bojador, conexión con las caravanas que traen el oro del interior del continente.

El segundo tratado resolvía el destino de Juana, aunque solo sería de aplicación en el caso de que la Excelente señora decidiera abandonar el camino de su profesión religiosa durante el año de noviciado. En ese caso contraería matrimonio con el heredero castellano y ambos habrían de situarse hasta su celebración bajo la custodia de Beatriz de Bragança; en esta tercería deberían situarse también los documentos relacionados con los derechos de Juana al trono, que habían de ser entregados a la reina de Castilla en el momento del matrimonio o de la profesión religiosa.

El tercer tratado regulaba el matrimonio de Alfonso e Isabel, la enorme dote de la novia, más de cien mil doblas, que comprendía en realidad una indemnización de guerra, sus arras, la entrada de los novios en tercería bajo custodia de los Bragança hasta la celebración del matrimonio, y, caso de fallecimiento previo de uno de ellos, el compromiso mutuo de casar con la persona que ocupase el lugar del fallecido en el orden sucesorio. El poder que los acuerdos otorgaban a los Bragança era la preocupación esencial del heredero portugués: asomaba ahí la terrible división de la familia real portuguesa que estallaría dramáticamente en el reinado de Juan II.

El último de los tratados se refiere al perdón de los castellanos implicados en el apoyo a Alfonso V, incluyendo los que aún permanecían en rebeldía, devolución de sus bienes, liberación de prisioneros, sin rescate, restitución de fortalezas tomadas y libertad de comercio y garantías para los mercaderes. Aunque se inició inmediatamente el cumplimiento de estos compromisos, el camino fue largo y erizado de dificultades, honda la desconfianza generada por la guerra, y numerosas las reclamaciones y desacuerdos en la valoración de los bienes devueltos y en la depuración de la justicia del título de propiedad de los mismos.

La aplicación de este último acuerdo fue la más laboriosa, por las dificultades intrínsecas que presentaba pero, sobre todo, por la presencia de Alfonso V para quien la firma del acuerdo era la confesión de su fracaso militar y diplomático. El protagonismo que había permitido a su hijo en la negociación, no excluía su resistencia en la aplicación de los acuerdos en relación con quienes le habían sido fieles, a quienes él consideraba perjudicados: como muestra de su preocupación, en octubre de 1480, otorgaba a la Excelente Señora doña Juana el título de infanta de Portugal.

Por su parte, Fernando e Isabel pusieron la mayor diligencia en el cumplimiento de todos los acuerdos, en particular en lo relativo en la renuncia a las navegaciones en Guinea, a pesar de los fuertes intereses de sus súbditos en esa ruta. No obstante, a pesar de la paz y del cumplimiento exacto de sus estipulaciones, se mantiene durante un tiempo entre ambas cortes una cierta distancia. La profesión religiosa de doña Juana, que tomó el hábito en Santa Clara de Coimbra el 15 de noviembre de 1480, la entrada de Isabel y Alfonso en tercería en Moura bajo custodia de Beatriz de Bragança, el 11 de enero de 1481, y la muerte de Alfonso V, el 28 de agosto de este año, con la que desaparecía el máximo obstáculo para la paz, contribuían a una normalización plena de relaciones.

Resueltos, o en vía de total solución, los problemas planteados entre Portugal y Castilla, no quedaba sino completar la definición de la forma de ejercicio del poder y la plena pacificación interna. La reconstrucción del reino se acometía en las Cortes de Toledo de 1480; la pacificación final tendría en Galicia un último y violento escenario. El perturbado ambiente y los graves enfrentamientos entre linajes motivaron una dura respuesta de los Reyes que enviaron a Fernando de Acuña con rigurosas instrucciones y amplios poderes: hubo destrucción de fortalezas, exilios, y ejecuciones sumarias, entre ellas, la más notable, la del mariscal Pedro Pardo de Cela (17.XII.1481). Pero no es éste el modelo, sino la excepción, de la actuación regia respecto a la nobleza.

Pixabay License